Ⅰ. 서 론

2018년 한 해 동안 국내에서 집계된 뇌혈관 질환으로 인한 사망률은 10만명당 44.7명이다(Statistics Korea, 2018). 이렇듯 높은 사망률을 보이는 뇌졸중은 발병과 동시에 운동, 인지, 신체적인 장애를 초래하는 중추 신경 계 질환이며, 이로 인하여 일상생활 활동 장애, 지각장애, 언어장애, 정서적 장애 등 기존 작업영역들의 수행이 어 려워진다(Choi, 2004; Hadidi, Wagner, & Lindquist, 2017; Kim et al., 2000; Lee, Ha, Ha, Kim, & Park, 2010). 이러한 뇌졸중으로 나타나는 다양한 후유증으로 인해 환자는 다시 일상생활과 사회로 복귀하는 데 어려 움을 겪게 된다(Yi, Han, Lee, & Ha, 2015).

세계보건기구(World Health Organization; WHO)에 서 정의하는 건강이란 신체적, 정신적, 사회적으로 완전 히 안녕한 상태이며, 단순히 질병이나 허약하지 않다는 뜻이 아니다(WHO, 2014). 유병 기간이 긴 뇌졸중 환자 들은 세계보건기구에서 정의하는 건강한 상태를 위하여 환경적, 개인적인 요소들에 전반적인 참여가 필요한 상 황이지만, 환자들이 경험하는 다양한 건강 문제 때문에 어려움을 겪고 있는 실정이다(Sumathipala, Radcliffe, Sadler, Wolfe, & McKevitt, 2012). 질병으로 인하여 신체 기능에서 제약을 받는 뇌졸중 환자들은 특히 건강 상태에 있어 취약하기 때문에, 만성적으로 진행된 환자 들은 전문가들을 통한 재가 서비스를 받더라도 신체 기 능에 초점을 맞춘 서비스를 받을 확률이 높다(Arwert, Groeneveld, Vlieland & Meesters, 2019; Rodriguez- Blazquez et al., 2016). 그러나 기능적인 장애를 겪는 환자들은 일상생활을 수행하기가 어려워짐에 따라 만성 적 우울증, 무기력함 등 심리사회적 측면에서도 다양한 장애 상태에 놓이게 되기 떄문에, 뇌졸중 환자의 건강 상 태를 효과적으로 평가 및 중재하기 위해서는 WHO가 정 의하는 건강의 모든 전반적인 요소들을 고려할 필요가 있다(Lima et al., 2016).

작업치료는 각 개인이 의미 있게 여기는 일상적 활동 에 참여할 수 있도록 하는 데에 초점을 맞추고 있으며, 일상적 활동에는 단지 일상생활활동 뿐만이 아니라 휴식, 잠, 교육, 일, 여가활동, 사회 참여 또한 포함된다(Amini et al., 2014). 뇌졸중 환자의 재활에 중요한 요소 중 하 나인 자기효능감은 특정 업무를 성취하기 위해 필요한 행동을 조직하고 수행하는 자신의 능력에 대한 개인의 인지로 자신의 질환에 대해 스스로 조절할 수 있다는 자 신감을 포함하는 개념이다(Kim & Kim, 2003). 자기효 능감은 뇌졸중 후 가장 일반적으로 나타나는 정신의학적 증상인 우울증과도 깊은 연관이 있으며, 개인의 삶의 질 또는 참여를 증진시키기 위한 요소로 고려되어 왔다 (Aben, Busschbach, Ponds, & Ribbers, 2008; Kim & Kim, 2003; Volz, Voelkle, & Werheid, 2018). 예를 들어 뇌졸중 환자의 일상생활활동, 이동성, 삶의 질과 자 기효능감 사이에 긍정적인 관계가 있다는 것이 확인되었 다(Korpershoek, van der Bijl, & Hafsteinsdottir, 2011).

2007년 채택된 United Nations(UN) 장애인 권리 협 약(Convention on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD)에서는 신체, 정신, 지적장애 등 모 든 종류의 장애를 지닌 개인의 독립성과 온전하고 효과 적인 사회 참여를 위한 권리가 보장되어야 한다고 하였 으며, 세계보건기구는 International Classification of Functioning, Disability and Health(ICF)를 지지하면서 참여 제한을 개인의 건강뿐 아니라 시민권과 정의의 문 제로 규정하였다(CRPD, 2006; Townsend & Wilcock, 2004). 즉 장애인의 자기옹호 기술은 단순히 환자나 보 호자 스스로의 인권을 주장하는 것을 넘어서, 매체 활동 을 하거나, 타인의 권리를 지지할 수 있도록 돕거나, 조직 적인 활동 등을 모두 포함하게 된다(Petri, Beadle- Brown, & Bradshaw, 2020). 이러한 인권 주장에 필요 한 자기-옹호적 활동을 하기 위한 심리, 정서적 과정 중 하나가 인권감수성이며, 인권 관련 상황을 해석하고 지각 할 수 있는 능력으로 자기옹호 기술에 중요한 요소가 될 수 있다(National Human Rights Commission of Korea, 2002).

예를 들어 장애 청소년들에게 인권 옹호와 관련된 대 처 기술을 습득시켰을 때에 치료에 대한 참여를 다양화 시키고 문제 해결에 도움이 될 수 있다는 주장이 제시되 었다(Kramer, 2015). 또한 이러한 자기-옹호적 활동 을 통해 사회적으로 고립되기보다는 대처 기술에 대해 서로 배우고, 질환 이후 삶의 도전에 혼자가 아니라는 것 을 깨달을 수 있는 기회를 얻을 수 있으므로 뇌졸중, 외상 성 뇌손상 환자에게 자기-옹호 신념과 기술이 중요함을 강조하고 있다(Hawley, Gerber, & Morey, 2017). 이 처럼 인권과 관련된 자기-옹호 요소가 뒷받침될수록 환 경적인 삶의 질이 개선되거나, 정신 장애 증상이 줄어드 는 등 긍정적인 영향이 보고되고 있다(Jonikas et al., 2013). 그러나 장애인 스스로의 법률적 인권 옹호 방식 을 보았을 때 지식의 부족과 심리적 거리감으로 적절한 참여를 보이지 못하거나, 스스로의 인권 감수성이 떨어 지기 때문에 자기 권익옹호에 있어 어려움을 호소하고 있다(Kim, Kim, Kim, Lim, & Hyun, 2012; Petri, Beadle-Brown, & Bradshaw, 2017).

그러나 선행 연구들에 따르면 뇌졸중 환자들의 건강 상태를 개선하기 위해 필요한 환자의 인권 관련 권익 증 진에 대한 연구는 부족한 실정이며, 정신 장애 분야 외에 는 환자들의 자기-옹호 기술과 건강 상태에 관련된 연구 들이 부족하다고 하였다(Jonikas et al., 2013). 또한 자 기효능감이 뇌졸중 환자의 우울, 재활 의지, 건강 관련 삶의 질 등과 깊은 관련이 있다는 연구는 다양하게 있었 지만, 자기효능감이 건강 상태에 어떠한 직접적인 영향 을 미치는지는 그 근거가 부족한 상황이다(Peters, Potter, Kelly, & Fitzpatrick, 2019).

따라서 본 연구에서는 뇌졸중 환자의 심리사회적 요소 에 해당하는 자기효능감과 인권감수성이 전반적인 건강 상태에 영향을 미치고 있는지 여부를 알아보고자 하였다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 기간 및 대상

본 연구는 대전 지역의 재활, 요양병원에 입원 또는 외 래 통원치료 중인 성인 뇌졸중 환자들 중에서 본 연구의 목적을 이해하고 자발적인 참여 의사를 밝힌 자를 대상 으로 하였다. 대상자 모집 후, 설문 진행부터 최종 답변 수집 기간은 2019년 9월부터 11월까지 3개월간 진행되 었다. 대상자 선정 기준은 최근 Korean version of Mini-Mental State Examination(K-MMSE)에서 24 점 이상 받은 자, 시각, 청각에 제한이 없는 자, 문장을 읽고 이해가 가능한 자로 하였다. 제외 기준으로는 선정 기준을 충족시키지 못했거나, 참여 의사를 밝힌 후 철회 하거나, 사전 동의를 거부한 자로 하였다. 대상자 수는 G*Power version 3.1.9.4를 이용하여 총 146명을 산출 하였으며, 총 151명에게 설문 조사를 하여 중간 탈락자 1명을 제외한 150명의 자료를 획득하였다. 탈락한 1명 은 설문이 시작된 후 설문의 내용이 길고 이해하기 어려 워 도중에 자발적으로 중단 의사를 밝혔고, 연구자는 진 행하던 설문을 즉시 중단하고 탈락자에게서 수집한 개인 정보와 설문조사 정보를 파기하였다.

2. 연구 도구

1) Korean version of Mini-Mental State Examination(K-MMSE)

K-MMSE는 초기단계의 치매 환자들을 짧은 시간 내 에 탐지해 내기 위한 목적으로 개발된 인지기능 검사로, 본 연구에서는 Kang, Na와 Hahn(1997)이 개발한 도구 를 사용하였다. 총 27문항으로 구성되었으며 하위 인지 영역으로는 시간지남력 5점, 장소지남력 5점, 기억등록 3점, 기억회상 3점, 주의집중 및 계산 5점, 언어 8점, 시 공간 구성 1점 등 7가지가 있다. 점수의 범위는 최저 0점 에서 최고 30점까지이며, 점수가 높을수록 인지기능이 정상에 가까운 것을 의미한다. 도구 개발 당시 공존타당 도를 알아보기 위하여 다른 정신상태 선별검사(Blessed Orientation-Memory-Concentration Test)와 상관 관계를 알아보았을 때, 상관계수(r)은 -.78(p < .001) 로 나타났다(Kang et al., 1997).

2) 자기효능감

(1) 일반적 자기효능감 척도(General Self-Efficacy Scale; GSE)

자기효능감 이론은 학습동기 중 동기유발에 대하여 설 명하고 예측하는 데 효과적인 이론이다(Kim, 2004a). 개인의 일반적 자기효능감의 측정은 행동의 변화가 필요 한 개인에게 증진 훈련을 통하여 행동의 변화를 이끌어 낼 수 있도록 척도의 역할을 수행할 수 있다(Cha, 1996). 일반적 자기효능감 척도는 Cha(1996)이 개발 한 도구를 Kim(1997)이 보완하고 수정한 것을 사용하 였다. 총 24개 문항이 있으며 각 문항은 모두 6점 리커트 순위척도로 구성되어 있다. 3가지 하위요인은 자신감 7 문항, 자기조절 효능감 12문항, 과제난이도 선호 5문항 으로 구성되어 있으며, 각 내용을 자신의 생각과 비교하 여 “전혀 아니다”의 1점부터 “매우 그렇다”의 6점 중 체 크하도록 되어 있다. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16번 등 9개의 역문항이 있으며, 점수의 범위는 최저 24점에 서 최고 144점까지 존재한다. 점수가 높을수록 대상자의 자기효능감이 높은 것을 의미한다. 도구 개발 당시의 Cronbach’s α는 .86으로 조사되었다(Kim, 1997).

3) 인권감수성

(1) 인권감수성 지표(Indicators of Psychological Scale for Human Rights Sensitivity; HRS)

인권감수성 지표(HRS)는 국가인권위원회에서 인권 문제와 관련된 심리적 과정을 이해하기 위한 목적으로 개발한 평가도구를 사용하였다. 즉 인권 문제가 개입된 특정 상황에서 취할 개인의 행동 선택이 당사자들에게 어떠한 영향을 미치는지 알고, 해결하기 위한 책임의 소재를 판단하는 것이다(National Human Rights Commission of Korea, 2002). 위 평가도구는 10개의 에피소드에 각각 3개씩 문항이 배정되어 총 30개 문항이 있으며, 모두 5점 리커트 순위척도로 구성되어 있다. 평 가의 3가지 하위요인으로 상황지각능력, 결과지각능력, 책임지각능력을 파악할 수 있으며, 대상자는 문항에 제 시된 주장이 얼마나 중요한지 판단하여“전혀 중요하지 않다”의 1점부터“매우 중요하다”의 5점까지 점수를 부 여한다. 평가를 끝낸 후 점수를 환산할 때는 인권과 관련 된 문항이 그렇지 않은 문항보다 점수가 높은 경우에만 평정한다. 점수 범위는 최저 0점에서 최고 150점까지 존 재하며, 점수가 높을수록 대상자의 인권감수성이 높은 것을 의미한다. 인권관련척도의 Cronbach’s α는 .88, 다른 가치척도의 Cronbach’s α는 .84로 조사되었다.

4) 건강 상태

(1) 세계보건기구 건강 상태평가목록 2.0(Korean version of WHO Disability Assessment Schedule 2.0: 36-item self-rated instrument; WHODAS 2.0)

세계보건기구 건강 상태평가목록 2.0(WHODAS 2.0) 은 세계보건기구(WHO)에서 국제장애분류(International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps; ICIDH)를 의료적, 사회적, 환경적 요소를 함께 고려한 기능, 장애, 건강의 국제 분류(International Classification of Functioning, Disability and Health; ICF)로 개정하면서 ICF의 여러 측면을 함께 평가할 수 있도록 개발된 건강상태 평가 도구이다. 즉 WHODAS 2.0은 임상이나 지역 사회에서 건강 상태를 측정할 수 있는 실용적인 도구라고 할 수 있다(Lee et al., 2010). 본 연구에서는 Song과 Lee(2018)가 번역한 자가적용형 36문항판을 사용하였으며, 각 문항들은 5점 리커트 순위척 도로 구성되어 있다. 각 6가지 하위요인은 인지, 이동성, 자가 관리, 사람들과 어울리기, 일상생활 활동, 사회 참여로 구성되어 있으며, 최근 30일 이내에 건강상태로 인해 겪는 어려움이 “없음”의 1점부터 “극심한 또는 할 수 없음”의 5점까지 체크하게 되어 있다. 점수의 범위는 단순 계산법을 적용했을 경우 최저 36점에서 최고 180점까지 존재하며, 복합적 계산법을 적용했을 경우 최저 0점에서 최고 100점 까지 존재한다. 점수가 높을수록 대상자의 건강 상태 정도가 낮은 것을 의미한다. 본 연구에서는 단순 계산법을 적용하였 으며, 일을 하거나 학교에 다닐 경우 응답하는 일상생활 활동 영역의 4가지 항목은 응답에서 제외하였다. 급내상관 계수(ICC)로 측정한 신뢰도는 .92로 나타났다(Song & Lee, 2018).

3. 연구 절차

연구자는 대상자에게 연구의 목적과 절차에 대해 설명 하고 서면으로 동의를 받은 후 진행하였다. 연구 자료는 설문지를 통해 수집되었으며, 치료실 내의 분리된 조용 한 공간에서 문항에 응답할 수 있도록 하였다. 원칙적으 로 연구자와 대상자가 1:1로 대면한 상태에서 설문을 진 행하였으나, 인권감수성 지표의 경우 문항의 특수성과 설문의 길이를 고려하여 원하는 대상자에게는 배포 후 회수하였다. 한 번에 진행하기 어려운 경우 15분 이내로 짧게 회기를 나누어 진행하고, 나누어진 회기를 모두 더 한 시간이 1시간을 넘지 않도록 하였다. 연구 대상자는 설문에 참여하기 전 연구자에게서 연구의 목적, 연구 참 여에 대한 익명성 보장, 자발적인 연구 참여 동의와 거부, 연구 진행 중 중도포기가 가능한 점에 대해 설명을 받았 으며, 대상자가 자발적으로 참여를 중단하더라도 어떠한 불이익을 받지 않는다는 점을 안내받았다. 연구자는 본 연구를 수행하기 전 건양대학교 임상시험심사위원회의 승인(승인번호 KYU-2019-256-01)을 받은 후 진행 하였다.

4. 분석 방법

본 연구에서는 수집된 자료의 분석을 위해 IBM SPSS Statistics 21.0 통계 프로그램을 사용하였다. 뇌졸중 환 자의 일반적 특성을 분석하기 위하여 빈도분석과 기술통 계 중 빈도수, 백분율, 평균, 표준편차를 알아보았다. 뇌 졸중 환자의 일반적 특성에 따라 건강 상태에 차이가 있 는지 알아보기 위하여 독립 t-검정(Independent t-test) 과 일원배치분산분석(One-way ANOVA)을 실시하였 고, 뇌졸중 환자의 자기효능감, 인권감수성, 건강 상태 사 이의 연관성이 있는지 파악하기 위해 피어슨 상관관계분 석(Pearson’s correlation analysis)을 실시하였다. 또 한 자기효능감, 인권감수성과 건강 상태 사이에 상관관 계가 밝혀진 변수들 중에서 뇌졸중 환자의 건강 상태에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위하여 회귀분석을 실시 하였다. 본 연구의 통계적 유의수준으로 ɑ는 .05로 설정 하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 대상자의 일반적 특성

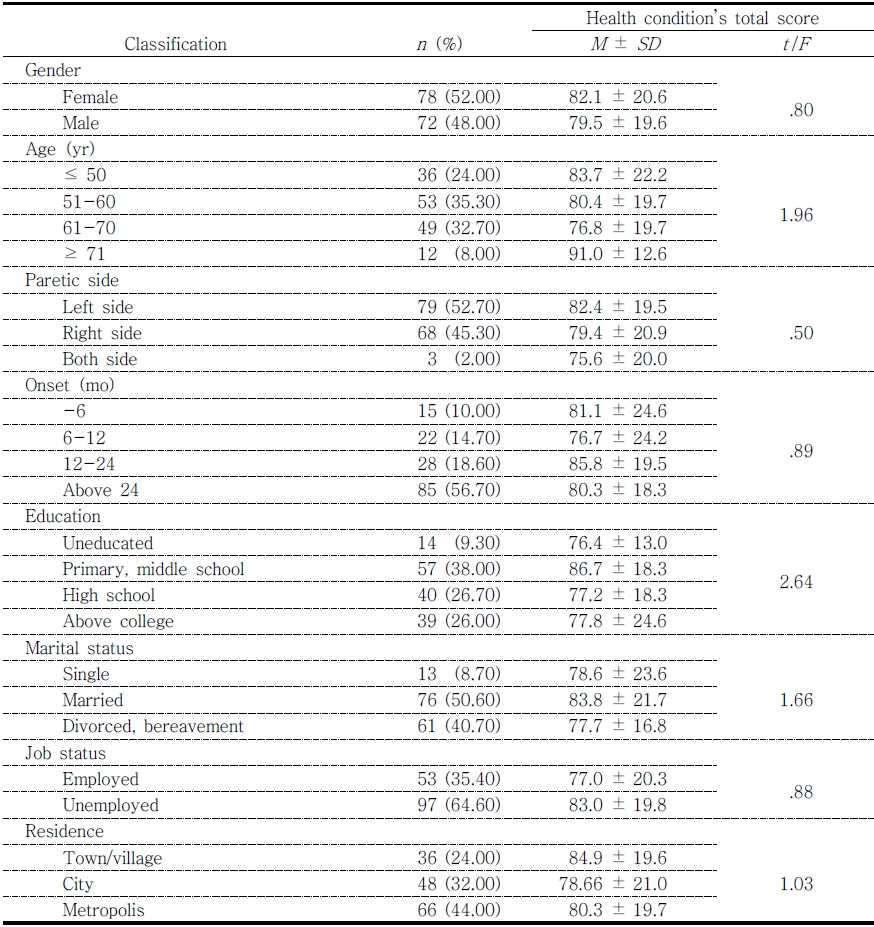

조사된 뇌졸중 환자의 일반적 특성은 다음과 같다 (Table 1). 성별에서는 여성(52.0%)이 남성(48.0%)보 다 많았으며, 연령은 50대가 53명(35.3%)으로 가장 많 았다. 마비측은 좌측(52.7%)이 79명으로 가장 많았고, 유병기간은 2년 이상(56.7%)이 85명으로 가장 높았다. 대상자의 교육수준은 초등, 중등 졸업(38.0%)이 57명 으로 가장 많았고, 혼인여부는 기혼(50.6%)이 76명으 로 가장 많았다. 직업상태는 무직(64.6%)인 비율이 97 명으로 더 많았으며, 대상자의 거주지는 광역시(44.0%) 지역의 비율이 66명으로 가장 높았다. 그리고 대상자의 일반적 특성에 따른 건강 상태 총점의 평균과 표준편차, 그룹간 건강 상태 총점의 평균 비교를 위한 독립 t-검정, 일원배치분산분석 결과 또한 Table 1에 제시하였다. 이 때 Table 1에 나타내지는 않았으나, 평균 비교 결과 교육 수준(.05), 직업상태(.08)가 유의수준(p < .05)에 거의 근접한 수치를 보여 상관분석과 회귀분석에 포함시켰다 (Table 2, 3).

2. 뇌졸중 환자의 자기효능감, 인권감수성과 건강 상태 사이의 상관관계

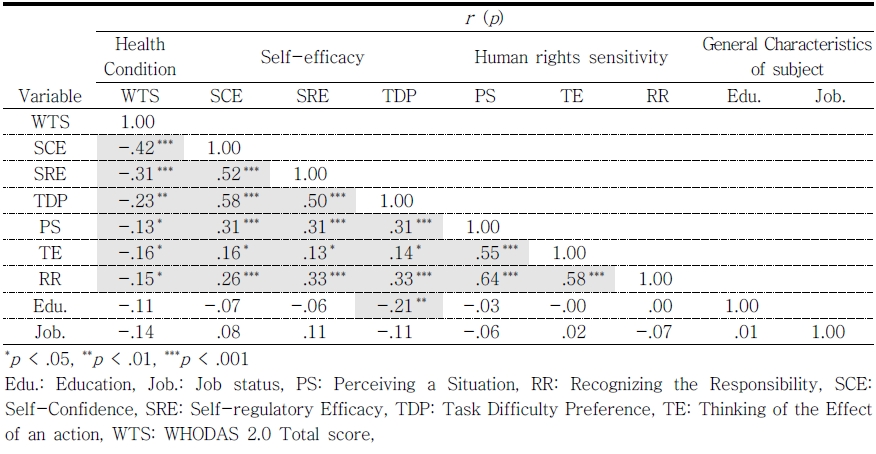

뇌졸중 환자의 자기효능감의 3가지 하위영역, 인권감 수성의 3가지 하위영역, 교육수준, 직업상태와 건강 상태 사이의 상관관계는 다음과 같다(Table 2).

자기효능감의 경우 모든 하위항목이 건강상태의 총점 과 높은 상관성을 나타냈다. 각 항목별로 살펴보면 자신 감은 건강상태의 총점뿐 아니라 모든 하위항목에서 유의 한 상관성을 보였고, 자기조절 효능감은 건강상태의 하 위항목 중 인지, 자가관리, 사람들과 어울리기, 사회참여 항목과 관련성을 보였으며, 과제난이도 선호는 인지, 자 가관리, 사회참여와 상관관계가 있었다. 인권감수성의 하위항목인 상황지각, 결과지각, 책임지각능력은 건강상 태의 총점과 유의수준(p < .05)에서 상관관계를 보였으 나, 건강상태의 하위항목들과는 상관성이 보이지 않았다.

또한 건강 상태의 총점과 독립변수들 사이에 모두 음 의 상관관계를 보이고 있으므로, 뇌졸중 환자들의 자기 효능감과 인권감수성 수준이 높을수록 건강 상태도 높아 지는 경향이 있다고 해석할 수 있다.

3. 뇌졸중 환자의 자기효능감, 인권감수성의 하위요인들이 건강 상태에 미치는 영향

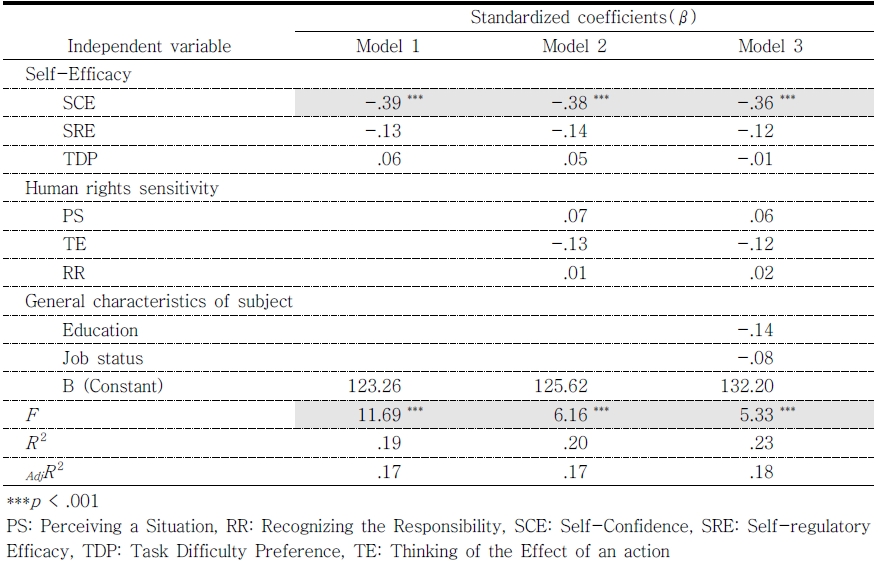

뇌졸중 환자의 자기효능감, 인권감수성이 건강 상태에 미치는 영향력을 알아보기 위하여 위계적 회귀분석을 실 시하였다. model 1에서는 자기효능감의 하위 항목인 자 신감, 자기조절 효능감, 과제난이도 선호를 추가하였고, model 2에서는 인권감수성의 하위 항목인 상황지각능 력, 결과지각능력, 책임지각능력을 추가하였으며, model 3에서는 일반적 특성인 교육수준, 직업상태를 추가하였 다. 각 model에 따른 결과를 다음 표에 제시하였다 (Table 3). model 1의 결과 대상자의 자기효능감이 건 강 상태에 영향을 미치는 인과성은 17.7%의 설명력을 보였고, model 2에서 자기효능감에 인권감수성 항목을 추가한 결과 17.2%의 설명력을 보였다. model 3에서 교 육수준과 직업상태를 추가한 결과 18.9%의 설명력을 보 였다. 그러나 세 model에 포함된 항목들 중 자신감을 제 외한 나머지 항목들은 유의수준(p < .05)에 미치지 못하 였다. 회귀모형의 분산팽창지수(Variance Inflation Factor; VIF)는 10 미만으로 다중공선성이 낮게 나타났 으며, Durbin-Watson 통계량은 2에 근접한 1.87로 잔 차의 독립성 가정이 충족되었다.

Ⅳ. 고 찰

본 연구는 성인 뇌졸중 환자의 자기효능감과 인권감수 성이 건강 상태에 영향을 미치는지의 여부를 알아보고자 하였다. 따라서 재활병원에서 중재를 받고 있는 성인 뇌 졸중 환자들을 대상으로 일반적 특성, 자기효능감과 인 권감수성, 건강 상태를 자가 설문 방식으로 조사하였다.

본 연구에서는 뇌졸중 환자의 일반적 특성에 따라 건 강 상태에 차이가 있는지 비교하였을 때, 각 하위 항목 사이에 유의한 차이는 발견되지 않았다. 뇌졸중 환자의 인구통계학적인 요소들에 따라 일반적인 건강 상태에 차 이점이 있다는 근거는 부족하나, 직업에 복귀한 경도 뇌 졸중 환자들의 교육수준이 높을수록 삶의 질 또한 높았 다는 결과나 성별이나 나이에 따라서는 차이가 없었다는 결과 등이 제시되어 있다(Fride et al., 2015). 더불어, 대상자의 일반적 특성 중 일원배치분산분석의 집단간 유 의수준(p < .05)에 거의 근접한 항목이 교육수준(.05), 직업상태(.08) 2가지가 있었다. 따라서 일반적 특성의 범주를 어떻게 나누느냐에 따라 잠재적인 영향 인자가 될 수 있는 수치라고 생각되어 회귀분석의 모델 3에 해당 항목들을 포함하여 분석하였다. 그 결과 일반적 특성을 포함한 모델 3의 설명력이 18.9%로, 독립변수를 포함한 다양한 변수를 포함한 모델 설명력을 확인할 수 있었다. 모델 3에 포함한 교육수준과 직업상태가 종속변수에 유 의미한 영향을 미치지는 않았으나, 교육수준, 직업상태 등으로 대표되는 사회경제계층의 차이 때문에 보건, 의 료서비스에 대한 구매력과 접근성이 달라지고 건강 불평 등이 크게 나타날 수 있으며, 주관적 건강 상태에도 큰 영향을 미친다고 보고한 선행 연구들과 일치하는 결과라 고 할 수 있다(Kim, 2004b; Kim, 2005).

다음으로 독립변수인 자기효능감, 인권감수성과 종속 변수인 건강 상태 사이에 상관분석을 시행하였을 때, 자 기효능감 총점과 세 하위항목인 자신감, 자기조절 효능 감, 과제난이도 선호와 인권감수성 총점에서 높은 상관 관계를 보이는 것으로 확인되었다. 각 값의 방향이 반비 례하는 모습을 보았을 때 자기효능감이 높을수록, 인권 감수성이 높을수록 건강 상태 또한 높아지는 것을 알 수 있었다. 먼저 자기효능감의 세 하위항목과 모두 상관성 을 보인 종속변수의 하위항목은 인지, 사람들과 어울리 기, 사회참여 항목이었다. 이는 인지 기능 수준이 높을수 록 개인이 느끼는 건강 상태에 대해 긍정적으로 보고하 였다는 Wang(2010)의 연구와 일치하는 결과이며, 뇌졸 중 환자의 높은 자기효능감이 원활한 사회 참여의 예측 인자가 될 수 있다는 선행 연구를 지지하는 결과라 할 수 있다(French, Moore, Pohlig, & Reisman, 2016). 인 권감수성의 경우, 각 하위항목인 상황지각능력, 결과지 각능력, 책임지각능력과 높은 상관성을 보였던 종속변수 의 인지, 사람들과 어울리기, 사회참여 항목은 자기효능 감의 세 하위항목과도 모두 상관성을 보였던 항목으로, 두 독립변수와 종속변수 사이에 높은 상관성을 보이는 항목이 서로 일치함을 알 수 있었다. 그러나 회귀분석 결 과와 같이 인권감수성은 직접적으로 건강 상태를 높여주 는 유의미한 변수는 아니었다.

다음으로 뇌졸중 환자의 자기효능감, 인권감수성이 건 강 상태에 미치는 인과관계를 알아보기 위하여 회귀분석 을 실시하였다. 독립변수인 자기효능감 중 자신감 항목 이 건강 상태의 총점, 하위항목인 인지, 이동성, 일상생활 활동, 사회참여 항목에서 모두 설명력을 확보한 변수로 나타났다. 이는 우울증 등으로 낮은 자신감을 보이는 환 자들이 삶의 질, 일상생활의 독립성이 떨어지는 양상을 보이거나 몸을 움직이고 이동하는 활동에 소극적인 모습 을 보이는 등 전반적인 건강 상태가 떨어진다는 선행 연 구와 일치하는 결과이다(Knapen, Vancampfort, Morien, & Marchal, 2015). 즉 개인이 높은 자신감을 가지고 있 다면 스스로의 상황을 적극적으로 개척하고자 하는 의지 가 있기 때문에 높은 건강상태에 영향을 줄 가능성이 있다 고 생각된다. 그 외에는 자기조절효능감 항목이 건강 상 태 중 자기관리 항목에서 설명력을 확보하였다. 이는 대 상자의 자기조절효능감이 목표를 달성하고 건강을 증진 시키는 데에 영향을 미친다고 한 Jung과 Brawley(2013) 의 연구와 유사한 결과라고 할 수 있다.

인권감수성의 경우, 건강 상태의 영향인자로 고려되었 으나 인과적인 관계에 영향을 미치는 주요한 변수는 아 니었다. 개인이 지닌 인권감수성은 개인을 둘러싸고 있 는 환경적 요소와 상호작용하는 능력에 가까운데, 자신 이 처한 제도적, 사회적 환경을 개선하기 위해서는 인권 감수성이 필요하지만 개인의 전반적인 건강 상태를 직접 적으로 높이는 것과는 큰 연관성이 없다고 사료된다. 또 한 기존 인권감수성 연구는 일반인 또는 보건의료서비스 제공자에 대하여 주로 연구되었기 때문에 본 연구처럼 대상자가 특정한 질환군일 경우 비교적 도구의 민감도가 떨어질 가능성이 있다고 생각된다. 그러나 본 연구에서 사용된 WHODAS 2.0은 ICF의 건강에 대한 가장 최근 의 개념을 반영한 평가도구이며, 기존의 의학적인 건강 에만 치중되거나 단순히 개인의 건강에 대한 인식도를 알아보는 것이 아니라 신체, 정서, 사회적 요소가 골고루 고려된 평가도구이다. 즉 본 연구에서 독립변수로 설정 한 자기효능감, 인권감수성 또한 건강 상태의 한 부분이 될 수 있으며, 건강에 대한 최근의 정의에 해당 요소들을 반영하려고 시도한 것에 의의가 있다.

본 연구의 제한점으로는 대전 지역 안에서만 대상자들 이 모집된 점, 외래와 입원 환자들을 철저히 구분하지 않 고 모집하여 대상자들의 인구학적 배경이 균등하지 않은 점, 연구대상자의 수가 150명으로 많지 않은 점 등이 있 었다. 본 연구 결과를 일반화시키기에는 어려움이 있다. 또한 본 연구에 사용한 평가도구들이 자가 설문 방식이 었기 때문에 객관적인 평가가 어려웠고, 대상자의 수가 150명으로 많지 않은 점 등으로 인해 본 연구 결과를 넓 은 범위의 뇌졸중 환자에게 일반화시키기 어려운 점이 있다. 그리고 종속변수인 건강 상태에 유의한 영향을 미 칠 수 있는 위계적 회귀모델을 도출하는 데 근거가 부족 했던 점 또한 본 연구의 아쉬운 점이라고 하겠다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 건강을 정의하는 가장 최근의 개념을 활용하여 뇌졸중 환자가 지닌 장애를 임 상적으로 바라보는 시각에서 벗어나 신체적, 정신적, 사 회적 측면을 모두 고려한 모델 구축을 위한 시도를 하였 다는 부분에 의의가 있다. 재활 병원이 가지고 있는 임상 적 환경에서는 그 특수성 때문에 대부분의 임상가들이 의학적 접근을 하게 되고, 그 과정에서 환자가 지닌 정신 적, 사회적 배경은 비교적 쉽게 간과되는 경향이 있다. 근본적으로 환자의 건강 상태를 높이기 위해서는 건강 상태에 포함되는 모든 측면이 조화롭게 고려될 필요가 있으며, 그러기 위해서는 환자의 현재 건강 상태에 대하 여 다방면의 평가가 필요하다. 본 연구 결과가 뇌졸중 환 자의 원활한 재활을 위해 보다 효과적인 치료 중재 모델 을 세우는 데 도움이 되기를 기대한다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 성인 뇌졸중 환자의 자기효능감과 인권감수 성이 건강 상태에 미치는 영향에 대해서 알아보고자 하 였다. 따라서 대전 지역의 의료기관에서 치료를 받고 있 는 성인 뇌졸중 환자 150명을 대상으로 자가 설문 조사 를 실시하였고, 수집된 설문을 통해 자기효능감, 인권감 수성과 건강 상태 사이의 인과 관계를 알아보고자 피어 슨 상관관계분석과 위계적 회귀분석을 실시하였다. 연구 결과 뇌졸중 환자의 자기효능감, 그 중에서도 자신감이 높을수록 건강 상태가 높았으며, 높은 인권감수성 또한 좋은 건강 상태와 일부분 상관성이 있으나 그 영향력은 약했음을 알 수 있었다.

본 연구 결과를 통하여, 뇌졸중 환자의 건강 상태를 개 선하기 위한 다양한 치료 중재를 개발하고 적용하는 데 자기효능감과 인권감수성 등 사회심리학적 요인 또한 참 고할 만한 변수로서 고려될 수 있을 것이다. 향후 본 연구 에서 부족했던 여러 제한점을 보완하여 추가적인 연구가 필요할 것으로 생각되며, 본 연구 결과가 작업치료사 등 의료기관에 종사하는 임상가뿐 아니라 환자/보호자에 대 한 인권 옹호교육, 심리사회적 요소를 고려한 공공복지 프로그램 개발 등 다양한 분야에서 활용되기를 기대한다.