Ⅰ. 서 론

노인이나 만성 질환의 경우 가족 간병인이 직접 환자 를 돌보고 환자의 치료 과정에 참여하게 되는 경우가 흔 하게 자리 잡고 있다(National health insurance, 2022; Smith, Lawrence, Kerr, Langhorn, & Lees, 2004; Plöthner, Schmidt, De Jong, Zeidler, & Damm, 2019). 이때 가족 간병인이 질병에 대한 지식이 없거나 간병 기술에 숙련되지 않은 상태라면 간병으로 인한 부 담이 증가하게 된다(Seidel & Thyrian, 2019; Smith et al., 2004). 파킨슨 환자 간병인의 부담에 관한 선행연 구에서 환경에 대한 통제 능력이 부족하면 간병 과정에서 더 많은 부담에 노출될 수 있다고 보고하였다(Vescovelli & Ruini, 2022). 다른 연구에서는 신체적, 인지적 문제 를 가진 만성질환자의 간병인들은 환자가 문제 행동을 보이거나 간병인의 건강이 좋지 않을 때 부담을 더 심하게 느낀다고 보고 하였다(Rodríguez‐González, Rodríguez ‐Míguez, & Claveria, 2021). 질병에 대한 이해가 낮거 나 증상에 대한 대처 능력 부족 등 역량 부족으로 인한 부담은 간병의 질을 떨어트리고 결국 돌봄 대상자의 삶 의 질에 영향을 미칠 수 있다.

가족 돌봄에 장기간 참여한 사람을 대상으로 돌봄 시 부담 요인에 대해 조사한 결과 경제적 어려움, 신체적 고 단함과 정신적 스트레스가 있다(Ministry of Gender Equality and Family, 2020). 실제로 환자를 간병하는 것은 시간 부족, 사회생활에 대한 방해, 개인 생활에 대한 통제 상실, 신체적 정신적 스트레스를 동반하여 간병인 의 삶에 큰 변화를 가져오게 된다(Seon, Jang, & Kim, 2022; Smith et al., 2004). 이처럼 가족 돌봄의 참여는 개인의 삶의 질에 큰 영향을 미치며, 가족 간병인은 다양 한 질환에 이환될 수 있는 위험이 있다(Yazdanmanesh, Esmaeili, Nasiri, & Vasli 2023).

선행연구에 따르면 노인 간병인의 돌봄 부담과 간병인 의 삶에 대한 만족도가 관계있으며 간병의 긍정적 측면 이 간병으로 인한 부담에 있어 보호 요인이 된다고 보고 하였다(Fauziana et al., 2018). 일부 치매 간병과 관련 된 연구에서는 돌봄에 대하여 부정적인 경험을 하는 동 시에 만족감, 성취감, 개인적 성장, 환자와 가족 사이의 친밀감 증가 등의 긍정적인 경험을 한다고 보고하였다 (Cheng, Lam, Kwok, Ng, & Fung, 2013; Doris, Cheng, & Wang, 2018; Lin, Huang, & Liu, 2022). 환자의 기능적 상태 관리와 자신의 간병 기술에 스스로 만 족하였을 때 간병 과정에서 이러한 긍정적인 경험할 수 있는 것으로 나타났다(Cheng, Mak, Lau, Ng, & Lam, 2015). 이러한 효과를 얻기 위하여 간병인에게 환자의 질환에 대한 지식과 간병 기술 교육 등에 대한 프로그램 을 제공한 결과 모든 응답자가 간병과 관련된 기술, 지식, 자신감이 향상되었다고 보고하였다(Hepburn, Lewis, Sherman, & Tornatore, 2003).

역량 강화는 전문가들이 대상자가 가지고 있는 기존 능력과 역량을 키워 이를 바탕으로 필요한 새로운 기술 을 습득할 수 있도록 하는 과정을 의미한다(Minooei, Ghazavi, Abdeyazdan, Gheissari, & Hemati, 2016). 역량강화 프로그램의 대상자에는 환자와 가족 간병인이 있다. 선행연구에서 자기 관리에 취약한 만성 신장병 환 자를 대상으로 신장병 관리에 관한 교육, 질병 관련 문제 해결을 주제로 한 토론, 전화상담을 통해 역량강화 프로 그램을 제공하였고 그 결과 자기 관리, 자기 효능감, 삶의 질이 향상되었다고 보고하였다(Lee, 2018). 당뇨병 전 증 환자에게 역량강화 프로그램을 제공하여 생활 습관, 체질량 지수, 자기효능감에 대한 효과를 알아본 연구에 서는 당뇨 관리에 관한 교육을 제공하고 이를 적용한 질 병 관리 계획을 세우는 프로그램을 시행하였고 그 결과 행동, 신체적, 심리 사회적 결과에 단기적이고 긍정적인 영향을 미친다고 보고하였다(Chen, Hung, & Chen, 2017). Hsieh, Yin, Chiu, Hsiao와 Hsiao 등(2022)은 중증도 치매환자를 간병하는 가족 간병인에게 역량 강화 프로그램을 적용하고 심층 인터뷰를 통한 질적 연구를 진행하였다. 그 결과 간병인의 건강 요인의 촉진, 환경 자원과 연계, 치매 증상의 안정화를 역량강화 프로그램 의 목표로 설정하여 프로그램을 중재 시 치매 가족의 삶 의 질과 환자의 욕구에 대해 충족할 수 있다고 보고하였 다(Hsieh, Yin, Chiu, Hsiao, & Hsiao, 2022). 가족 역 량강화는 질환이 있는 가족을 돌보는 구성원에게 관련한 지식을 제공하고 기술을 습득하도록 하여 결과적으로 기 능을 향상하는 과정이다(Minooei et al., 2016; Rahgoi, Sojoodi, Khoshknab, Rahgozar, & Shahshahani 2019). 가족 간병인은 역량강화 프로그램을 통해 질환 에 대한 정확한 지식과 기술을 습득하고 이를 통해 간병 에 대한 태도를 긍정적으로 이끌어 낼 수 있다(Cheng et al., 2015; Rahgoi et al., 2019). 선행연구에서는 뇌졸 중 환자를 간병하는 가족에게 역량강화 프로그램을 제공 하였고 스트레스 상황과 문제에 대처하기 위한 전략, 효 과적인 적응행동에 관한 주제로 교육과 훈련을 제공하였 다. 중재의 효과로 환자의 일상생활 수행 능력과 삶의 질 에 유의한 향상이 있음을 확인하였다(Dharma, Damhudi, Yardes, & Haeriyanto, 2018).

역량강화 프로그램에 관한 연구와 간병인에 대한 중재 에 대한 선행연구가 있지만, 성인, 노인 질환자를 돌보는 가족 간병인에게 역량강화 프로그램을 적용하고 간병인 에게 미치는 영향에 관해 분석한 연구는 부족한 실정이 다. 본 연구는 성인, 노인 대상의 만성 질환 환자의 가족 간병인에 대한 중재에 관한 연구와 역량강화 프로그램을 통한 간병인의 부담과 소진을 중재하는 연구에 대하여 분석하였다. 이를 통해 국내의 가족 돌봄으로 인한 소진 에 대한 중재 프로그램 계획 시 효과적이고 적절한 중재 를 선택하고 적용하는 데 도움이 될 수 있는 정보 제공 및 근거를 제공하고자 한다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 검색 방법 및 분석대상

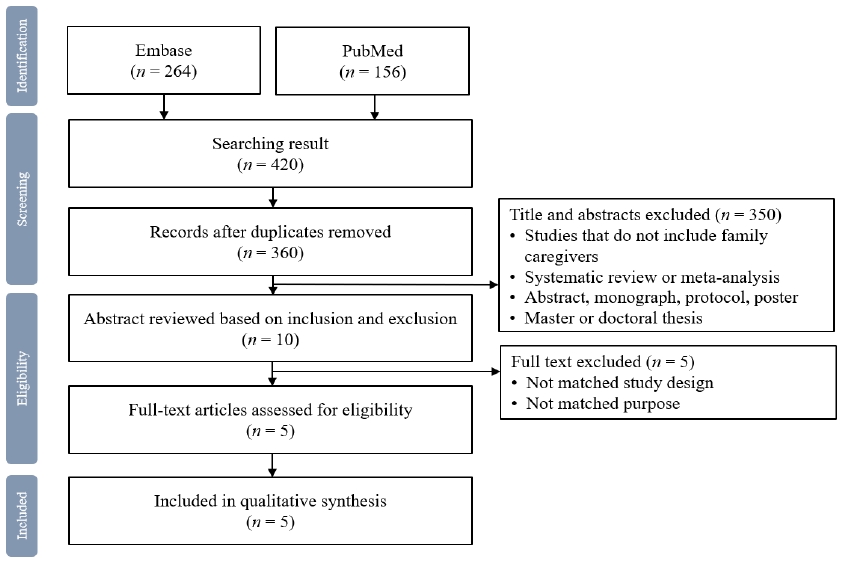

본 연구의 문헌 검색은 PubMed, Embase 데이터베이 스를 사용하였다. 문헌의 출판 일자 범위는 2013년 1월 부터 2023년 5월로 설정하였다. “empowerment program” AND “caregiver” OR “caregivers” OR “family caregiver” 를 활용하여 PubMed, Excerpta Medica Database (Embase)에서 검색하였다. 각 데이터베이스에서 검색 된 논문에 대하여 아래의 선정 기준과 배제 기준을 통하여 문헌을 선정하였다. 구체적인 선정 기준은 성인, 노인 환 자의 가족 간병인을 대상으로 한 연구, 가족 간병인의 역 량강화 프로그램을 중재 프로그램에 설정한 연구, 무작위 배경 실험연구 (Randomized Controlled Trial; RCT), 원문이 영어인 연구, 논문의 전문을 볼 수 있는 연구이다. 고찰 또는 메타분석 연구와 학위 논문, 단행본, 포스터는 제외했다. 또한 일반 간병인을 대상으로 한 연구는 제외하 였다. 문헌을 검색한 결과 총 420편이 검색되었다. 검색 된 논문 중 60편의 중복 논문을 제거한 후 제목 및 초록을 확인하여 본 연구의 배제 기준에 따라 350편의 논문을 제외하였고 10편의 논문이 분류되었다. 포함기준 및 배제 기준에 따라 2인의 저자가 각각 검토하여 5 편의 논문을 제외한 후 5개의 문헌을 최종 선정하였다. 문헌 선택 흐름도는 PRISMA flow chart를 이용하여 제시하였다 (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & PRISMA Group, 2009)(Figure 1).

2. 분석 대상 연구의 질적 수준

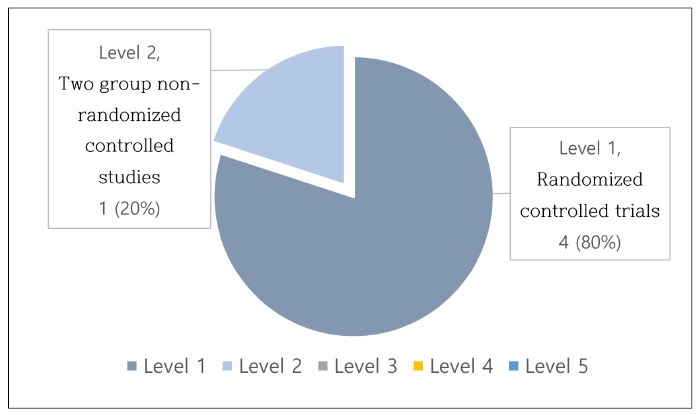

본 연구에서 선정된 논문의 질적 수준을 평가하기 위해 근거 기반으로 한 연구의 수준(hierarchy of levels of evidence for evidence-based practice)을 5단계로 분석하는 분류를 사용하였다. Arbesman, Scheer와 Lieberman(2008)이 개발한 질적 수준 분석 모델은 제일 상위 수준의 Level 1부터 제일 낮은 수준인 Level 5까지 연구의 질적 수준을 평가하는 모델이다. Level 1에 해당하 는 연구는 체계적 고찰, 메타분석, 무작위 연구이며 두 집단 비 무작위 연구는 Level 2, 단일 집단 비 무작위 연구는 Level 3, 개별 실험연구, 조사연구는 Level 4, 사례 연구는 Level 5에 해당한다(Arbesman et al, 2008).

3. 대상 연구의 방법론적 질 평가

근거 중심 물리치료 데이터베이스(Physiotherapy Evidence Database; PEDro) 평가 척도를 사용하여 본 연구에서 선정된 5편의 연구의 방법론적 질을 평가하였 다. 본 척도는 11개의 항목으로 구성되어 각 항목의 기준 에 따라 “YES” 혹은 “NO”로 평가한다.

4. 분석 대상 연구의 근거 분석 및 제시방법

본 연구에서는 Patient, Intervention, Comparison, Outcome(PICO)를 사용하여 대상 연구를 분석 및 제시하 였다. 이 방법은 대상자, 중재 방법, 비교 중재, 결과로 정리하여 연구를 체계적으로 분류할 수 있다(Cozzolino, 2008).

Ⅲ. 연구 결과

1. 분석 대상 연구의 질적 수준

본 연구에 포함된 연구는 총 5편이었다. 근거 수준을 분석한 결과, 1 수준이 80%를 차지하여 가장 많았으며 2 수준은 20%를 차지하였다. Ⅰ수준의 연구에서는 4편 모두 무작위대조군연구(Randomized Controlled Trials; RCT)로 연구가 설계되었고 Ⅱ수준은 두 집단 비 무작위 연구(two group non-randomized controlled studies) 연구 설계로 시행되었다(Figure 2).

2. 대상 연구의 방법론적 질 평가

PEDro를 사용하여 대상 연구의 방법론적 질을 분석 하였다. 선정된 연구 중 한 편의 연구에서 5점으로 ‘보통’, 네 편의 연구에서 6, 7점으로 ‘양호’ 수준에 해당하였다. 선정된 연구들의 총점 평균은 6으로 방법론적 질 수준에 서 ‘양호’로 나타났다(Table 1).

Table 1

Analysis to the PEDro Scale

| Study | PEDro criterion score | Total | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||

|

|

|||||||||||

| Yazdanmanesh et al., (2023) | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 5 |

| Deyhoul et al., (2020) | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 6 |

| Jafari et al., (2020) | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 6 |

| Yoon and Kim (2020) | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 6 |

| Yu et al., (2019) | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | 7 |

| Total Yes Ratings | 4/5 | 0/5 | 5/5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |

3. 연구 대상자의 일반적 특성

선정된 연구에 참여한 대상자는 치매 간병인 대상 2 편, 경도인지장애 간병인 대상 1편, 다발성 경화증 간병 인 대상 1편, 뇌졸중 간병인 대상 1편으로 나타났다 (Deyhoul, Vasli, Rohani, Shakerim, & Hosseini, 2020; Jafari, Tehrani, Esmaily, Shariati, & Vahedian ‐shahroodi, 2020; Yazdanmanesh et al., 2023; Yoon & Kim, 2020; Yu et al., 2019). 선정된 연구의 실험군 수는 21-30명 1편, 31-40명 2편, 41-50명 1편, 51-60명 1편이었고 여성의 비율은 65.0-77.8%였다.

각 논문에서 간병인 대상자에게 사용된 검사는 간병 부담을 평가하는 The 24-item Revised Memory and Behavioural Problem Checklist(RMBPC-R), Zarit Burden Interview(ZBI), Caregiver Burden Inventory(CBI)가 사용되었다. 돌봄의 평가 척도로 Korean version of the Caregiving Appraisal Scale (KCAS)가 사용되었고 간병인의 자기 효능감에 대해 평가하기 위해 Family Caregiver Self-Efficacy Scale (FCSES), Self-Efficacy Questionnaire of Caregivers (SEQC)가 사용되었다. 간병 태도 평가인 Finding Meaning Through Caregiving Scale(FMTCS)와 간 병인의 개인적 성장을 알아보기 위하여 Hogan Grief Reaction Checklist(HGRC)가 사용되었다. 우울에 대한 평가인 The 10-item Center for Epidemiologic Studies Depression Scale(KCSWS), The 10-item Center for Epidemiologic Studies Depression Scale(CES-D)가 사용되었고 삶의 질의 평가를 위하 여 Short Form Health Survey(SF-12)가 사용되었 다. 건강에 대한 이해력을 평가하기 위하여 Test of Functional Health Literacy in Adults(TOFHLA)가 사용되었다. 중재 전 실험군과 대조군에 초기 점수를 측정하기 위해 위의 평가를 시행하였고 그 결과 각 초 기 점수에서 실험군과 대조군 사이 유의한 차이가 없었 다(p > .05)(Table 2).

Table 2

General Characteristics of the Five Studies

| No. | Author (year) | Diagnosis | Participant (female, %) | Initial measurement score M (SD) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

||||||||

| IG | CG1 | CG2 | IG | CG1 | CG2 | |||

|

|

||||||||

| 1 | Yu et al. (2019) | Mild cognitive impairment | 52 (39, 75.00) | 51 (32, 62.70) | - | RMBPC-R 6.27 (4.28) | RMBPC-R 6.22 (4.21) | - |

| CES-D 6.25 (3.54) | CES-D 6.10 (3.13) | |||||||

|

|

||||||||

| 2 | Deyhoul et al. (2020) | Stroke | 45 (33, 73.30) | 45 (25, 55.60) | - | CBI 39.26 (18.67) | CBI 40.84 (18.38) | - |

|

|

||||||||

| 3 | Jafari et al. (2020) | Multiple sclerosis | 35 (25, 71.40) | 35 (27, 77.10) | - | TOFHLA 57.2 (9.15) | TOFHLA 7.82 (7.69) | - |

| SEQC 17.2 (3.48) | SEQC 16.8 (2.85) | |||||||

|

|

||||||||

| 4 | Yoon & Kim (2020) | Dementia | 40 (26, 65.00) | 40 (21, 52.50) | 40 (24, 60.00) | KCAS 81.50 (13.08) | KCAS 77.58 (13.19) | KCAS 80.75(11.46) |

| FMTCS 28.35 (20.52) | FMTCS 19.93 (19.21) | FMTCS 25.48(17.82) | ||||||

| FCSES 67.03 (17.01) | FCSES 62.28 (14.87) | FCSES 64.28(13.18) | ||||||

| HGRC 35.30 (9.22) | HGRC 33.10 (6.90) | HGRC 36.28(6.94) | ||||||

| KCSWS 17.78 (6.98) | KCSWS 18.95 (5.04) | KCSWS 20.60(5.84) | ||||||

|

|

||||||||

| 5 | Yazdanmanesh | Alzheimer’s disease | 30 (23, 77.80) | 30 (21, 69.40) | - | ZBI 48.6 (5.90) | ZBI 49.5 (5.90) | - |

| SF-12 23.4 (2.20) | SF-12 22.9 (2.30) | |||||||

[ii] CBI: Caregiver Burden Inventory, CES-D: The 10-item Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CG: Control Group, FCSES: Family Caregiver Self-Efficacy Scale, FMTCS: Finding Meaning Through Caregiving Scale, HGRC: Hogan Grief Reaction Checklist, IG: Intervention Group, KCAS: Korean Version of the Caregiving Appraisal Scale, KCSWS: The 10-item Center for Epidemiologic studies Depression Scale, M: Mean, RMBPC-R: The 24-item Revised Memory and Behavioral Problem Checklist, SEQC: Self-efficacy Questionnaire of Caregivers, SF-12: Short Form Health Survey, SD: Standard Deviation, TOFHLA: Test of Functional Health Literacy in Adults, ZBI: Zarit Burden Interview

4. 중재 방법에 대한 분석

1) 역량강화 프로그램 유형

본 연구에서 분석된 역량강화 프로그램의 중재 방식은 주로 대면 방식으로 진행되었으며 5개의 연구 중 2개의 연구에서 대면 프로그램 진행 후 후속 조치로 전화를 통 한 모니터링을 시행하였다(Yoon & Kim, 2020; Yu et al., 2019).

2) 역량강화 프로그램 적용 기간

분석된 5편의 연구의 역량강화 프로그램을 적용한 기 간, 회기 및 시간을 분석하였다. 중재 회기로는 주 1회 중재 4편, 연속해서 4일 중재 1편으로 구성되어 있었다 (Deyhoul et al., 2020; Jafari et al., 2020; Yazdanmanesh et al., 2023; Yoon & Kim, 2020; Yu et al., 2019). 가장 긴 중재 기간으로 12주 중재를 진행 한 연구가 있었고 가장 짧은 중재 기간으로는 4일을 진행 한 연구가 있었다(Deyhoul et al., 2020; Yu et al., 2019)(Table 3).

Table 3

Descriptions of the Study Designs

| No. | Author (year) | Session | Group | Outcome | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Intervention | Comparison group 1 | Comparison group 2 | Measurement tool | Group results (*significant) | |||||

| IG | CG1 | CG2 | |||||||

| 1 | Yu et al. (2019) | 14 session (1 day/2week) |

D-StEP-MCI (Phase1 working out strength-based biographies for the care dyads, Phase2 delivering strength-based empowering session, Phase3 telephone follow-up) |

Usual care provided by the elderly community | - | RMBPC-R | * | - | - |

| CES-D | * | - | |||||||

| 2 | Deyhoul et al. (2020) | 4 session (1hr, Consecutive 4days) |

FCEP (Step one increasing perceived threat, Step two increasing self-efficacy and control of the conditions, Step three increasing educational participation) |

- | - | CBI | * | * | |

| 3 | Jafari et al. (2020) | 5 session (1 day/week) |

FCEP (First step: Knowledge, Second step: Self-efficacy, Third step: Training participation, Fourth step: Training participation) |

- | - | TOFHLA | * | - | |

| SEQC | * | - | |||||||

| 4 | Yoon & Kim (2020) | 12 session (60-90min 1 day/week) |

Empowerment program (Face-to-face counseling and education for 8 weeks once a week and telephone counseling for 4 weeks) |

Usual service | Handbook developed by the researchers on the first week | KCAS | * | - | - |

| FMTCS | * | - | * | ||||||

| FCSES | * | - | * | ||||||

| HGRC | - | - | * | ||||||

| KCSWS | * | - | * | ||||||

| 5 | Yazdanmanesh et al. (2023) | 5 session (20-30min, 1 day/week) | Family-centred empowerment program (Alzheimer s disease and care, patient care with self-care, find and making meaning in life, satisfaction with care, problem solving) | - | - | ZBI | * | * | - |

| SF-12 | * | * | |||||||

[ii] CBI: Caregiver burden inventory, CES-D: The 10-item Center for Epidemiologic studies Depression Scale, CG: Comparison group, FCSES: family caregiver self-Efficacy Scale, FMTCS: Finding Meaning Through Caregiving Scale, HGRC: Hogan Grief Reaction Checklist, IG: Intervention Group, KCAS: Korean version of the Caregiving Appraisal Scale, KCSWS: The 10-item Center for Epidemiologic studies Depression Scale, RMBPC-R: The 24-item Revised Memory and Behavioral Problem Checklist, SEQC: Self-efficacy questionnaire of caregivers, SF-12: Short Form Health Survey, TOFHLA: Test of Functional Health Literacy in Adults, ZBI: Zarit Burden Interview

3) 역량강화 프로그램의 내용 분석

총 5편의 논문에서 시행된 역량강화 프로그램의 중재 내용을 분석하였다. Yoon와 Kim(2020)의 연구에서 시 행된 Empowerment program은 8주간의 대면 중재를 통해 치매의 이해, 간병에 대한 정보, 간병인의 자기 관리, 환자와의 관계 유지, 환자와의 의사소통, 간병을 위 한 내·외부의 자원 활용 등에 대하여 카운셀링 및 교육을 시행하였고, 4주간 전화를 통한 주간 진행상황 파악 및 격려를 제공하였다. Yu 등(2019)의 연구에서는 Roy adqptation model과 Zimmer’s theory of psychological empowerment 기반의 Dyadic Strentgth-based and Empowerment Program(D-StEP-MCI) 프로그램을 3단계로 구성하여 Mild Cognitive Impairment(MCI)환 자와 가족 간병인에게 적용하였다. 1단계에서는 자기 인 식과 자신의 강점에 대한 인식을 높이는 것을 목표로 강점 영역을 위한 평가세션을 한 후 2단계에서 간병인에게 교 육, 상담이 진행되고 MCI 환자에 대한 세션으로 기억력 관리, 활동 유지하기 등의 주제로 세션이 진행되었다(Yu et al., 2019). Yazdanmanesh 등(2023)은 알츠하이머 와 간병 관련 지식, 환자 및 자기 관리, 삶의 의미 찾기, 환자 치료에 대한 만족, 문제 해결에 대한 중재를 시행하였 다. Jafari 등(2020)은 Family-centered empowerment program(FCEP)을4단계로 지식, 자기효능감, 교육참여, 평가로 진행하였다. Deyhoul 등(2020)의 연구에서 진행 된 역량강화 프로그램은 1단계 목표로 질환과 그로 인해 증가된 위험 요소에 대처하는 방법과 2단계 목표인 자기효 능감과 통제력 향상, 3단계 목표 교육 참여 증대로 중재가 제공된다.

4) 역량강화 프로그램 적용 효과

Yoon과 Kim (2020)의 연구에서는 역량 강화 프로그 램 적용을 통한 간병 평가, 간병 태도, 자기효능감, 개인 적 성장, 웰빙에 대한 효과에 대해 알아보았다. 개인적 성장을 제외한 영역에서 중재 적용 4주 후 평가에서 유의 한 향상을 보였다(p < .05). 이 효과는 12주 후까지 유지 되는 모습을 보였으며 개인적 성장 영역 또한 follow up test에서 유의한 향상을 보였다(p < .05). 일부 통제군에 서도 전반적으로 유의한 향상을 보였으나(p < .05) follow up test에서 효과의 감소를 보고하여 단기적인 효 과였음을 알 수 있었다.

Yu 등(2019)의 연구에서는 1-8 회기 동안 대면 중 재와 9-14회기의 전화 중재를 제공한 후 간병인의 기억 및 행동 문제와 우울 정도에 대하여 알아보았다. 기억 및 문제 행동에서는 사후 테스트에서 유의한 향상을 보였으 며(p < .05) 우울 척도에서 3개월 후까지 효과가 지속되 는 것을 확인하였다(p < .05).

Yazdanmanesh 등(2023)은 5회기의 중재 제공을 통 해 간병인의 간병 부담과 삶의 질 향상의 향상을 확인하 였다. ZBI와 SF-12에서 모두 그룹 간 비교에서 유의미 한 효과가 있었다고 보고하였다(p < .001). 이러한 유의 한 향상은 follow up test를 통해 3개월 후까지 유지됨을 확인하였다(p < .001).

Jafari 등(2020)의 연구에서는 5주간의 프로그램 제 공 후 건강 문해력과 자기효능감의 변화에 대하여 분석 하였고 실험군에서는 유의한 효과를 보았으나(p < .05) 대조군에서는 점수의 증가가 유의하지 않았다. Deyhoul 등(2020)은 4주간 중재 제공 후 가족 간병 부담에 대하 여 평가하였고 실험군의 사전·사후가 유의한 향상을 보 였으며(p < .001) 실험군과 대조군 사이에도 유의한 차 이를 보였다고 보고하였다(p < .05)(Table 3).

Ⅳ. 고 찰

본 연구에서는 가족 간병인들을 대상으로 시행한 중재 역량강화 프로그램의 효과성을 분석하였고 그 결과 간병 인의 우울, 삶의 질, 간병 부담, 간병 태도, 자기효능감 등의 영역에서 효과성이 있는 것을 확인하였다. 본 연구 에서 분석한 논문 5편의 역량강화 프로그램은 교육, 토 론, 상담 등의 형태로 제공되었다. 진행 과정은 대상자의 현재 상태나 욕구 파악을 위해 인터뷰 혹은 평가를 시행 한 후 질병 이해를 위한 교육을 공통적으로 진행하였다. 이를 바탕으로 간병과 자기 관리를 위해 필요한 정보나 기술을 교육하거나 토론, 상담 같은 활동을 시행하였다. 분석된 연구에서는 선택적으로 사후 관리를 제공하였다.

5편의 논문에서 모두 중재 프로그램 내에 질환을 이해 하기 위한 정보와 문제 증상의 대처 방법 등을 교육에 포 함하였다. 이러한 중재 제공 결과 돌봄 능력에 개입에 대 한 효과성을 보았는데 이는 Lee(2011)의 연구 결과와 일치한다. 또 다른 연구에서는 뇌졸중 환자의 간병인에 게 전화를 통한 교육과 훈련을 시행하였고 그 결과 간 병인의 부담 감소에 효과가 있었다고 보고하였다 (Vloothuis et al., 2015). 이러한 연구 결과를 바탕으로 역량강화 프로그램에서 질환에 대한 교육과 대처 기술에 대한 훈련을 제공한 것이 간병 과정에 긍정적인 영향을 미치는 요소임을 알 수 있다. 또한 중재 프로그램 적용 시 간병에 필요한 역량 강화를 목표로 구성하는 것이 중 요할 것으로 사료된다.

Seo와 Choi(2010)의 연구에 따르면 치매를 간병인 들에게 환자와의 의사소통에 문제가 있으며 의사소통에 대한 전문적인 교육 프로그램이 필요하다고 하였다. Yoon과 Kim(2020) 등의 적절한 의사소통 방식에 대하 여 중재를 제공하여 환자와 가족 간의 소통과 협력이 일 어날 수 있게 하였다. 선행 연구에서는 치매환자의 배우 자에게 치매 환자의 의사소통 저하 증상과 그에 대한 전 략 등을 주제로 의사소통 중재를 적용하였고 습득한 전 략을 바탕으로 간병인과 치매 환자가 대화를 나누는 시 간을 제공하였다. 연구 결과에서는 간병인의 의사소통을 방해하는 행동이 상당한 감소를 보였다고 보고하였다 (Williams, Newman, & Hammar, 2018). 이를 통해 역 량 강화 프로그램에서 돌봄과 관련한 의사소통 증진을 위한 교육이나 훈련이 중재로 구성되는 것이 적절하다고 생각된다.

Yoon과 Kim(2020)의 연구에서는 역량강화 프로그 램 적용 후 간병 평가, 간병 태도, 자기효능감, 개인적 성 장, 웰빙 영역에서의 효과성에 대해 분석하였다. 그 중 개인적 성장 영역에서는 중재 후 평가에서 향상을 보였 지만 통계적으로는 유의하지 않았고 12주 후 진행된 평 가에서 통계적으로 유의한 향상을 보였다. 이는 개인적 성장이 단기간에, 단일적인 요소로 이루어지지 않기 때 문으로 사료된다. 선행연구에 의하면 자신과 주변 환경 에 대한 인식 증가, 돌봄과 환경에 대한 인내심 등이 간병 과정에서의 이해심을 길렀고 결국 개인의 성장으로 이어 졌다고 보고하였다(Ashrafizadeh, Gheibizadeh, Rassouli, Hajibabaee, & Rostami, 2021). 이를 통해 질환에 대한 정보를 제공하고 해당 지식을 바탕으로 간병 기술을 습 득하게 하는 역량강화 프로그램이 간병 과정에서 개인적 성장을 경험하는데 도움이 될 것으로 보여진다.

일반적인 중재와 달리 간병인 대상 중재에서 고려해야 할 부분은 환자의 기능 및 상태 증진과 간병인의 신체 적·정신적 건강, 간병 기술 향상이 서로 영향을 미친다 는 점이다. 본 연구에서 분석한 가족 간병인 대상 역량강 화 프로그램에서는 질환 관련 정보와 증상에 대한 대처 상황에 대한 교육을 제공하고 내·외적 자원 활용, 의사 소통 방법, 간병 과정에서 간병인 자신을 돌보는 방법 등 복합적인 중재 프로그램을 제공하기 때문에 환자의 기능 증진과 간병인의 건강 상태 및 부담을 동시에 개선할 수 있어 더 효과적이다. 이러한 점에서 단일 개입과 비교하 여 간병인의 심리적 안정, 정서적 지원 및 간병 관련 정보 제공에 효과적이었으며 웰빙 영역에서 단일 개입 집단보 다 시간에 따른 향상을 보인다고 보고하였다(Yoon & Kim, 2020). 역량강화 프로그램 이외 치매, 파킨슨, 정 신 또는 신체 질환 등을 가진 환자의 가족 간병인을 대상 으로 하는 중재는 마음챙김, 운동 프로그램, 간병기술과 관련된 교육 등이 있다(Innis, Tolea, & Galvin, 2021; Klietz et al., 2020; Merali, Cameron, Barclay, & Salbach, 2020; Montero-Cuadrado et al., 2020; Panzeri, Rossi Ferrario, & Vidotto, 2019).

본 연구에서 분석한 연구에서는 주로 대면에서 시행하 는 프로그램에 대해 초점이 맞추어져 있었다. 전화를 통 한 비대면 세션이 있었으나 프로그램의 실질적인 진행이 아닌 사후 관리 및 참여 확인을 위한 의도로 적용되었다. Kim과 Lee(2023)의 파킨슨병 돌봄 가족을 위한 모바 일 기반 역량강화 프로그램 개발을 위한 요구도에 관한 분석 연구에 의하면 돌봄 시 어려운 점에 대하여 질환에 대한 지식 및 정보 얻기와 돌봄 스트레스, 돌봄 시간 부족 을 보고하였다. 또한 선호하는 프로그램 참여 방법에 대 하여 모바일 혹은 웹으로 접근하는 방식에 대한 요구가 가장 높게 응답되었다. 또 다른 연구에서 전화와 인터넷 을 통한 교육 및 훈련을 가족 간병인에게 제공하였고 우 울 및 부담을 줄이는데 효과적인 것으로 나타났다. 이를 통해 만성질환자 간병인에 대한 비대면 형식의 프로그램 에 대한 추가적인 연구가 진행된다면 간병인에 대한 중 재의 효과를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

본 연구에서 분석된 연구에서 시행한 중재 프로그램의 효과는 간병 부담부터 삶의 질, 우울, 자기효능감 등 다양 한 요소에 대한 중재 효과를 분석하였으나 중재 프로그 램의 효과성을 높이기 위해서는 가족 간병인의 소진에 대한 요인을 분석하여 유형을 나누고 중재의 근거를 제 시하는 연구가 부족하다. 간병인을 대상으로 한 중재에 대한 연구는 많았지만 대부분 환자의 상태를 호전시키거 나 바람직한 변화를 가져오기 위해 수행되는 중재에 초 점이 맞추어져 있고 가족 간병인의 부담과 삶의 질을 위 한 역량강화 프로그램에 대한 추가적인 연구가 필요하다.

본 연구를 통하여 만성 질환을 가진 성인, 노인 환자들 뿐 아니라 그들에게 돌봄을 제공하는 가족 간병인에 대 한 정서적 지원과 교육을 제공할 수 있는 체계적인 프로 그램 필요함을 알 수 있다. 본 연구의 제한점으로는 다양 한 만성 질환자를 돌보고 있는 가족 간병인에게 적용된 중재에 대하여 분석하였지만 돌봄의 대상 질환군에 대하 여 특정하지 않은 것이다. 추후 질환군 별로 간병 특성을 고려한 중재 프로그램에 대한 연구와 이에 대한 분석이 필요하다. 또한 간병 대상 환자에서 아동이 제외되었으 나 연령대의 제한이 없었기 때문에 연령 별로 주요한 질 환에 대하여 구분하여 추가적인 연구가 진행되어야 할 필요성이 있다.

Ⅴ. 결 론

본 고찰은 성인과 노인 만성 질환자의 가족 간병인을 대상으로 역량강화 프로그램을 적용한 연구를 분석하였 다. 그 결과 가족 간병인의 간병 부담부터 삶의 질, 우울, 자기 효능감에서 효과성을 확인하였다. 선정된 연구 모 두 만성 질환자의 가족 간병인을 대상으로 역량강화 프 로그램을 적용하였다. 최근 간병인의 소진에 대하여 중 재를 진행하는 연구가 진행되고 있었으며, 본 연구에서 분석한 5편의 연구를 통하여 전반적인 연구 동향을 파악 하기 위해 발행 기간, 중재 영역 및 중재 방법 비교, 중재 후 평가 방법 등을 확인하였다. 이러한 자료를 바탕으로 성인, 노인의 간병인에 대한 중재 프로그램 계획 시 적절 한 프로그램을 구성하고 적용할 수 있도록 하는 데 도움 이 될 수 있는 근거를 마련하였다.