서 론

1.연구의 필요성

현재 국내에서는 노인 인구의 고령화가 급속하게 진행 되고 있다(Korea Statistics, 2020). 통계청이 2020년 에 발표한 자료에서는 65세 이상의 고령자 비율이 총 인구의 15.7%에 도달하였고, 2025년의 경우 20.3%, 2060년에는 43.9%에 도달할 것으로 보고되었다(Korea Statistics, 2020). 그리고 65세 이상 고령자의 기대여명 은 2005년에는 17.7년였던 것에 비해 2018년에는 20.8 년으로 점차 길어지고 있어, 노년기의 삶이 다른 생애 주기보다 가장 오랜 시간을 보내야 하는 시기로 여겨지고 있다(Korea Statistics, 2005, 2018, 2024). 또한, Jung 등의 연구에서는 65세 이상의 노인들 중 89.5%가 만성 질환을 1개 이상 보유하고 있고, 약 69.7%는 2개 이상의 복합 만성질환을 보유하고 있어, 국내 65세 이상 의 노인들이 평균적으로 약 2.6개의 만성질환을 가진다 고 보고하였다(Jung et al., 2017). 이러한 노년기 만성 질환 중 대표적인 질환의 하나로 뇌졸중을 들 수 있으며, 보건복지부의 2017년 장애인 실태조사 자료에서는 국내 에 있는 전체 장애 인구가 약 266만명이며, 그 중 뇌 병변 장애인은 약 26만명으로 지체장애에 이어 전체 장 애 유형 중 두 번째로 많은 수를 차지한다고 보고되어졌다 (Ministry of Health and Welfare, 2017). 이와 더불어 2022년 건강보험심사평가원에서 제시한 자료에 따르면 국내에서 뇌졸중 발병으로 보고된 환자의 수는 2018년 에는 59만 1946명이었으며, 2022년에는 약 63만 4177 명으로 국내 뇌졸중 발병으로 인한 환자의 수도 해마다 증가하고 있음을 알 수 있다(Health Insurance Review & Assessment Service, 2022).

2018년도 대한뇌졸중학회 역학연구회에서 발표한 자 료를 살펴보면, 비록 최근 의료전달체계의 개선과 급성 기 혈전용해술과 혈전제거술의 비약적 발전으로 인해 뇌 졸중 환자에 대한 많은 치료율의 증가를 보여주고 있지 만, 인구 고령화와 급성기 생존율의 개선으로 환자들의 재발율과 후유장애율이 증가되고 있다. 그로인해 환자 뿐만 아니라 환자의 가족 그리고 지역사회의 의료적, 경 제적 부담 또한 증가되고 있는 실정이다(The Korean Stroke Society, 2018). 특히, 뇌졸중 환자들의 장기 입 원치료와 간병 등은 가족의 부양 부담을 가중시키며, 환 자의 후유증과 합병증에 관한 개인의 사회적 비용을 증대 시키기 때문에, 대다수의 지역사회 만성 뇌졸중 환자들 은 심각한 장애를 유지한 채 퇴원하여 가정에서 통원치료 를 받게 된다(Van der Lee et al., 2004; Mun, 2004; Rozevink et al., 2021; Russell, 2007). 하지만, 통원 치료를 받고 있는 만성 뇌졸중 환자들은 병원치료 이외의 시간 동안 간호해 줄 전문 인력의 부족과 가족들의 간호 및 재활에 대한 지식부족으로 인해 전문적인 재활치료가 매우 힘든 것이 우리사회의 현실이다(Evans et al., 1992; Kim & Kim, 2019; Shim, 1999). 최근 사회내 에서의 통신 설비의 확충과 스마트폰을 비롯한 통신 장비 의 보급이 광범위하게 이루어짐에 따라, 이러한 상황에 대한 타개책으로서 원격 재활의 다양한 방안들이 제시되 어지고 있다(Klein & Busis, 2020; Moradi et al., 2021). 원격 재활(Tele-rehabilitation)은 스마트폰이 나 태블릿 기기와 같은 통신 장비를 통해 의료서비스를 제공받기 어려운 환자들에게 원격으로 재활서비스를 제 공하는 것을 말한다(Jeon et al., 2017; Kim et al., 2010; Qiu et al., 2020). 이는 치료사가 원격을 통해 환자를 지속적으로 관리할 수 있어, 지역사회 소외 계층 에 대한 효과적인 의료적 서비스의 전달방식이다 (Brennan et al., 2009; Laver et al., 2020; McCue & Thompson, 2010; Yoon, 2011). 또한, 환자가 가정 에서 작업치료를 제공받을 수 있어 의료 서비스에 대한 비용절감의 효과뿐만 아니라 재활시설로의 이동에 따른 시간적 소요비용을 줄일 수 있다는 장점이 있다 (Magdalena et al., 2015; Pastora Bernal et al., 2018).

동작관찰훈련이란 환자들이 수행하고자 하는 동작을 관찰한 후 그 움직임을 반복적으로 모방하여 연습하는 형태의 운동학습 방법이다. 이는 정상인 및 엘리트 체육 인들뿐만 아니라 편마비 증상을 보이는 신경계손상환자 들에게도 광범위하게 적용되어지며, 환자들에게 있어 작 업치료와 같은 치료적 접근의 보조적인 중재이며 상지 기능 회복을 돕는 방법으로 알려져 있다(Buchignani et al., 2019; Kim & Lee, 2013; Kim et al., 2019; Noh, 2015). Blandin 등(1999)의 연구에서는 인간이 운동기 술을 학습하는데 있어 동작관찰은 일반적으로 사용되는 방법이라 소개하였다. 이러한 동작관찰은 대상자가 스스로 동작을 수행할 때와 마찬가지로 타인의 동작을 관찰할 때 신경가소성과 관련이 있는 거울신경세포(mirro neuron) 을 활성화시킨다는 특징을 지니고 있다(Gatti et al., 2017). 또한, 동작관찰의 이점을 제시한 Loporto 등(2012)은 인 간이 타인의 수행하는 동작을 관찰함으로서 움직임을 보 다 쉽게 이해하며, 자신의 운동수행능력을 향상시킬 수 있다고 보고하였다. 동작관찰훈련은 영상을 통해 타인의 동작을 관찰한 후 동작을 모방하여 수행하는 비교적 간단 한 수행방법으로, 치료사와 환자 간의 직접적인 중재가 필요하지 않아 지역사회 만성 뇌졸중 환자들이 퇴원 후 원격을 통해 비교적 쉽고 지속적으로 일상생활훈련을 수 행할 수 있다는 점에서 원격 재활에 적합한 중재 방법이다 (Kim, 2016; Rodriguez et al., 2023).

이러한 동작관찰훈련을 원격으로 제공하여 중재를 시 행한 선행연구 2편에서는 각각 다른 환자들을 대상으로 효과성을 입증하였는데(Kim, 2016; Rodriguez et al., 2023), 그 중 Rodriguez 등(2023)은 뇌성마비 아동을 대상으로 한 단일집단연구를 통해 가정 환경에서부터 야 외 환경까지의 보행과제가 담긴 동작관찰 영상을 대상자 가 관찰하고 수행할 수 있도록 원격으로 제공한 결과, 중재 전보다 후에 상지의 대근육 기능, 보행속도, 균형에 효과가 있음을 제시하였고, Kim (2016)은 무작위 두그 룹 실험연구로 통원 치료를 병행한 자가 운동 프로그램을 받은 대조군보다 통원치료를 병행한 원격동작관찰훈련 을 받은 실험군이 상지 기능 및 일상생활 수행 능력에서 더 높은 점수의 향상이 있었다고 보고하였다. 그러나 원 격동작관찰훈련에 대한 연구는 국내와 국외를 통틀어서 2편에 불과하여 해당 주제에 대한 연구는 매우 미흡한 실정이며, 원격동작관찰훈련 적용 대상자와 연구의 형태 적인 측면에서도 한편의 연구는 뇌성마비 아동을 대상으 로 한 단일집단연구였으며, 또 다른 한편은 실험군과 대 조군 모두 각각에게 적용된 중재 외의 기존 통원 치료를 병행하여 진행한 연구였기에 지역사회 만성기 뇌졸중 환 자를 대상으로 원격동작관찰훈련이 지니는 단일의 효과 성을 확인하기에는 어려움이 있었다.

이에 본 연구에서는 지역사회 만성 뇌졸중 환자를 대 상으로 원격 동작관찰훈련을 통한 작업치료와 기존의 전 통적인 외래 통원 재활치료를 각각 실시하여, 원격 동작 관찰훈련과 기존의 전통적인 외래 통원 재활치료가 대상 자들의 상지 기능, 근 활성도에 미친 영향을 알아보고, 두 중재간의 효과성을 비교해보고자 한다.

연구 방법

1.연구 설계

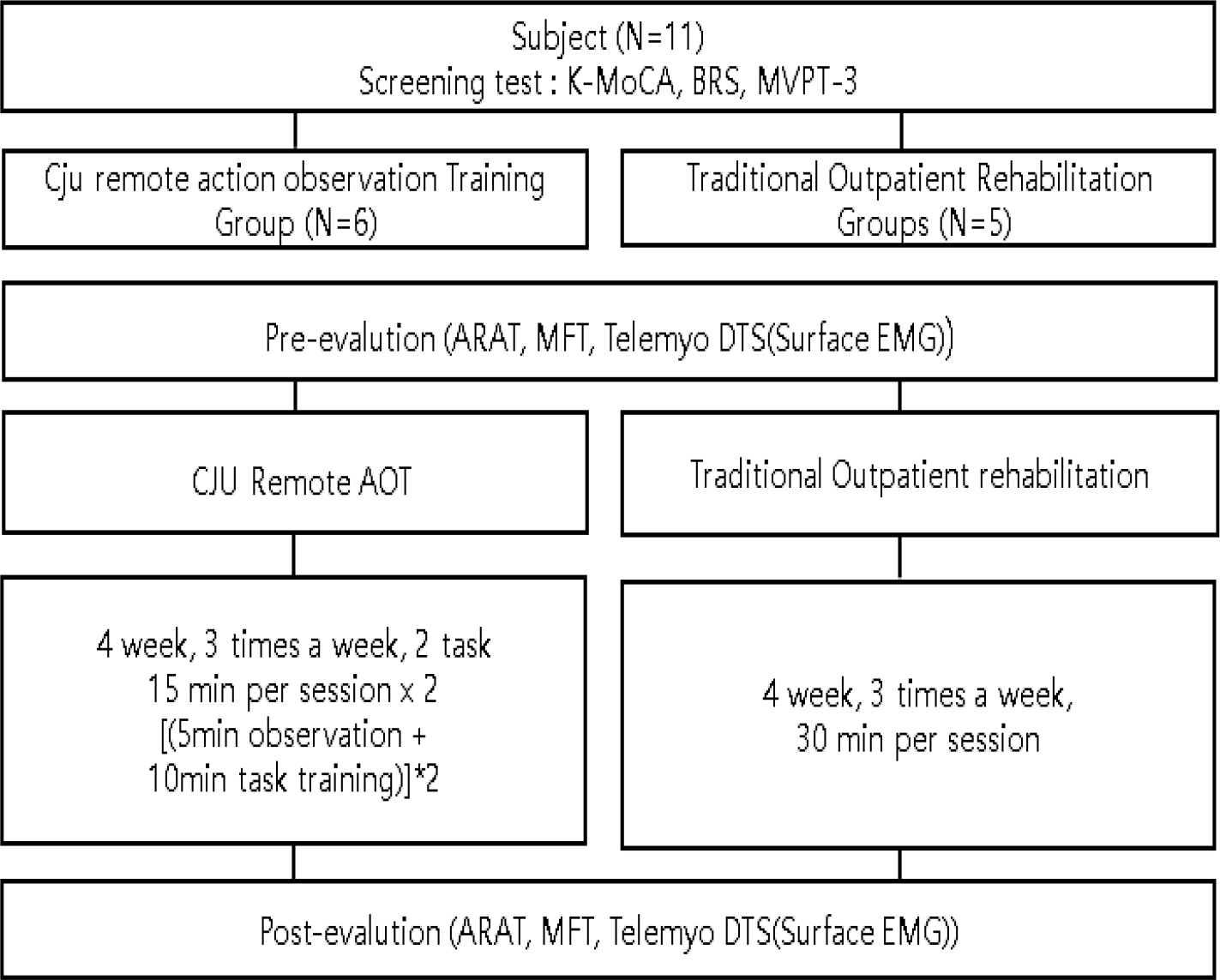

본 연구는 원격 동작관찰 훈련을 적용한 실험군과 전 통적인 외래 통원 재활치료를 적용한 대조군이 지역사회 만성기 뇌졸중 환자의 상지 기능, 근 활성도에 미치는 영 향을 각각 알아보고, 두 중재 간의 효과성을 비교하기 위 한 비동등성 대조군 사전 사후 설계의 유사 실험연구이다.

2.연구 대상

본 연구는 대전광역시에 소재하는 D병원에서 퇴원 예 정이거나 퇴원한 환자 중에서 대상자 선정 기준에 적합하 고 본 연구의 목적과 방법에 대해 충분히 설명을 듣고 이해하며, 연구 참여에 동의한 11명의 대상자를 모집하 였다. 선정된 대상자들은 중재 기간 동안 외래재활 치료 를 받거나 타 기관에서 치료를 계획하지 않은 대상자는 실험군으로, 외래재활 치료를 계획하고 있는 대상자는 대조군으로 하여 원격동작관찰훈련을 적용한 중재를 받 는 실험군 6명과 기존의 전통적인 외래 재활치료를 받는 대조군 5명으로 배정하였다. 본 연구는 C대학교 생명윤리 위원회의 승인(1041107-202306-HR-017-01)을 받은 후 실시하였다. 대상자 선정 기준은 다음과 같다.

뇌졸중으로 진단받고 발병 기간으로부터 6개월 이상인 자, Korean version of Montreal Cognitive Assessment (MoCA-K) 23점 이상으로 연구자와 원활한 의사소통이 가능한 자, Motor-free Visual Perception Test-3 (MVPT-3)에서 시지각적 문제가 없는 것으로 판명된 자, Brunnstrom Recovery Stage (BRS) 4단계 이상인 자, 태블릿으로 어플을 사용할 수 있도록 와이파이 공유기가 가정에 설치되어 있는 자, 본 연구의 목적을 이해하고 참여에 동의한 자로 선정하였다. 반면 의무기록 상 뇌졸 중 이외의 정신적, 외과적, 신경학적 질환이 있는 자, 백 내장, 녹내장과 같은 안과질환이 있거나 안경을 착용하 고도 시력의 저하로 인해 어플리케이션 이용에 어려움이 있는 자, 의무기록 상 어플리케이션 이용을 위한 언어적 의사소통이 가능하지 않은 자, Visual Analog Scale (VAS)에서 마비측 상지의 통증 점수가 4점 초과로 본 연구의 과제를 수행할 수 없다고 판명된 자, 다른 연구에 참여하고 있거나 타병원에서의 재활치료를 받고 있는 자 는 배제하였다(Figure 1).

3.연구 도구

ARAT 상지 평가 척도(Action Research Arm Test, ARAT)

ARAT 상지 평가 척도는 Lyle (1981)이 뇌졸중 환자 를 대상으로 상지의 기능 및 손 조작 능력을 평가 하기 위해 개발한 도구이며, 본 연구에서는 상지 기능보다 손 조작 능력에 초점을 두어 평가하기 위해 사용하였다. 상 지 기능에 대한 측정은 대상자의 손 조작 능력 수준의 변화를 비교하기 위해 실험 전 날과 4주 후 종료되는 날 을 기준으로 측정하였다. 평가 도구의 전체 항목은 쥐기 에서 4항목, 집기에서 6항목, 잡기에서 6항목, 전체 동작 3항목으로 총 19개의 항목으로 구성되어 있으며, 각 항 목당 점수 기준은 부분적인 동작 및 시간을 고려하여 수 행이 불가할 시 0점, 부분적으로 과제를 수행할 시 1점, 수행이 가능하나 시간이 오래 소요될 시 2점, 완벽하게 수행할 시 3점을 부여하여 전체 점수는 총 57점으로 구 성된다. 점수가 높을수록 상지 기능 및 손 조작 능력에서 능숙하다는 것을 의미한다. ARAT의 검사자 간 신뢰도는 0.99이고 검사-재검사 신뢰도는 0.98이다(Lyle, 1981; Nordin et al., 2014).

MFT 상지 평가 척도(Manual Function Test, MFT)

MFT 상지 평가 척도는 일본의 도호쿠 대학 재활의학 연구 시설에서 Miyamoto 등(2009)이 뇌졸중 발병 후 환자의 마비된 상지 기능을 평가하기 위해 개발된 도구이 며, 본 연구에서는 전체적인 상지 기능 수준을 측정하기 위해 사용하였다. 상지 기능에 대한 측정은 대상자의 전 체적인 상지 기능 수준의 변화를 비교하기 위해 실험 전 날과 4주 후 종료되는 날을 기준으로 측정하였다. 평가 항목으로는 상지 기능에서 4항목, 잡기에서 2항목, 손가 락 조작에서 2항목으로 총 32항목으로 구성되어 있다. 각 항목당 점수 기준은 수행여부에 따라 수행이 가능할 시 1점, 수행이 불가할 시 0점을 부여하여, 전체 항목의 총 점수는 32점이다. 검사자 간 신뢰도는 0.95이며, 검사 -재검사 신뢰도는 0.95이다(Miyamoto et al., 2009).

표면 근활성도 평가 도구(Surface Electromyography, sEMG)

sEMG는 8개의 채널로 구성되어 있는 무선 표면 근활 성도 측정 장비(Telemyo DTS, Noraxon Inc, USA)로 상지의 근육에 대한 근 활성도를 평가하는 도구이다. 전 극은 측정 근육에 대한 일회용 표면 전극(Ag-AgCI, Single Electrode T246H, South Korea)을 사용하였 고, 표면 근활성도 신호 정보는 노트북 내 소프트웨어 (Myoresearch XP Master edition 1.08.27, Noraxon Inc, Arizona, USA)를 사용하여 데이터를 수집하였다. 전극을 부착할 때는 부착 부위를 알코올로 닦아내고 말려 서 말끔히 유지한 상태로 면도날을 이용하여 피부의 털을 제거하였고, 일회용 표면 전극 사이 거리를 2cm로 평행 하게 유지하여 측정 근섬유에 표면에 부착하였다. 전극 부착 부위는 8채널 중 3채널을 사용하여 마비측의 앞어깨 세모근(anterior deltoid), 위팔세갈래근(triceps brachii), 노쪽손목굽힘근(flexor carpi radialis)에 부착하였고, 접지전극(ground electrode)은 정확한 측정을 위해 부 착한 근육이 아닌 다른 부위에 사용하였다. 본 연구에서 근활성도 원자료(raw data)는 데이터신호율(Sampling rate)을 1500Hz로 설정하였고, FIR 필터를 사용하여 20~400Hz의 대역통과 필터(Band-pass filter)로 설정, 음의 근전도 신호 진폭을 양의 진폭으로 변환시키기 위해 전파 정류(full wave rectification)하였으며, 100ms의 제곱 평균 제곱근(Root mean square, RMS)으로 평활 화(Smoothing)하였다. RMS값은 환자의 고유한 특성에 의해 많은 영향을 미칠 수 있기에 이러한 점을 방지하며 대상자와 측정 근육 간 차이, 중재 전후의 차이를 비교하 기 위해 RMS값을 %기준수축값(%Reference Voluntary Contraction, %RVC)으로 표준화하였다. 실험군과 대조 군의 측정은 객관적인 근육 간의 변화를 확인하기 위해 실험을 시작하는 날과 4주 후 실험이 종료되는 날을 기준 으로 동일한 시간에 총 2회 측정하였으며 실험군은 대상 자의 가정에서, 대조군은 병원 내에서 실시하였다. 기준 수축 RMS의 측정 방법은 앉은 자세에서 어깨관절이 30° 굽힘, 팔꿈치 관절이 90°굽힘 자세에서 15초동안 측정 한 근활성도 평균값을 사용할 것이고, 어깨관절 90°, 팔꿈치 관절 180°가 되는 위치에 컵을 잡고 놓는 과정을 각 5회씩 측정하여 그 중 처음과 마지막을 뺀 3회의 평균 값을 사용하였다. 측정 중 근피로가 발생하는 것을 방지 하기 위해 호흡을 통해 신체를 이완시키고 각 측정 사이 에 1분의 휴식을 제공하였다.

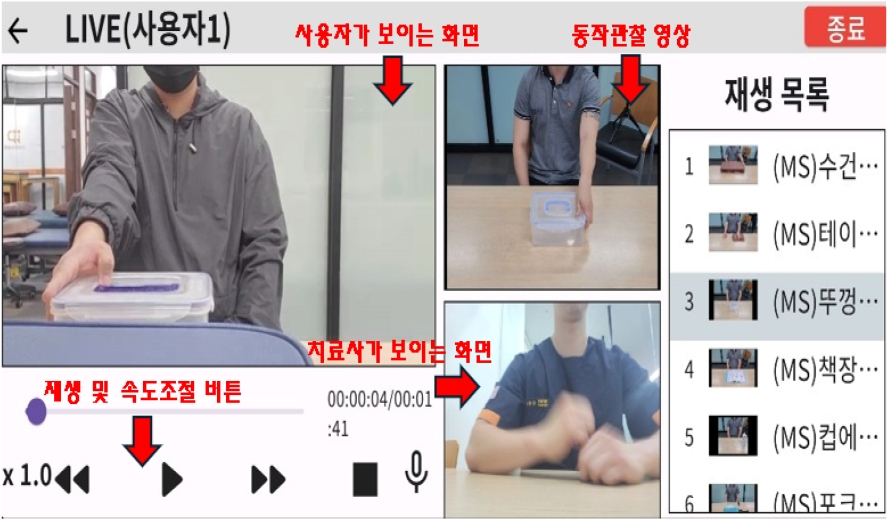

원격동작관찰훈련 어플리케이션 (Cju Remote)

본 연구에서는 실험군에게 원격 동작 관찰 훈련을 적 용하기 위해 Cju Remote 애플리케이션을 활용하였다. Cju Remote는 퇴원 후 가정에서 생활하는 지역사회 소 외계층 뇌졸중 환자들의 의료적 소외와 경제적 부담을 완화하기 위해 제이엘파트너와 청주대학교 산학협력단 이 공동으로 개발한 Android 기반 원격 동작 관찰 훈련 애플리케이션이다. 해당 애플리케이션은 영상 재생 기능 과 화상 연결 기능을 내장하고 있어, 사용자가 애플리케 이션에 로그인하면 별도의 추가 프로그램 실행 없이 치료 사가 제공하는 동작 관찰 훈련에 참여할 수 있도록 설계 되었다. 본 연구에서는 이러한 특징을 활용하여 실험군 에게 동작 관찰 훈련을 제공하였으며, 사용된 동작 관찰 영상은 연구자가 사전에 제작하여 애플리케이션 내에 업 로드하였다(Figure 2, Figure 3).

4.중재 방법

원격동작관찰 훈련 영상

본 연구에서의 원격 동작관찰훈련의 영상은 Song 등 (2016), Jo 등(2011), Eom과 Kim (2013), Franceschini 등(2012), Yang과 Park (2023), Yoe와 Park (2023)이 제시한 일상생활활동 과제 중 6가지를 선정하고 실험을 시작하기 전 가정에 방문하여 환자의 과제 수행도를 관찰 하고 기능 수준을 고려하여 난이도를 조정한 후 재구성하 였다. 6가지의 과제는 테이블 닦기, 책장 넘기기, 손 소독 제 사용하기, 포크 사용하기, 수건 반으로 접기, 플라스틱 병 옮기기로 구성되어졌다. 동작관찰 훈련 영상은 3인칭 시점보다 1인칭 시점으로 영상 속 모델을 관찰하는 것이 대상자들에게 더 많은 신체 동일시를 하는데에 도움이 된다는 Debarba 등(2017)의 연구결과와 3인칭 시점으 로 영상을 관찰하는 것이 1인칭 시점보다 동작을 수행하 는데 필요한 뇌의 영역을 더 많이 활성화 시킨다는 Kim 등(2016)의 연구결과를 참고하여 1인칭과 3인칭 시점을 모두 관찰할 수 있도록 영상을 구성하였다. 영상의 길이 는 1인칭 시점에서 동작관찰훈련을 실시하였을 때 상지 기능과 일상생활수행능력 향상에 더 효과적이었다는 Yu 와 Park (2022)의 연구결과와 1인칭 시점의 영상 시청 시간을 3인칭 시점보다 더 길게 배정하였을 때 상지 기능 에 더 향상이 있었던 Yang과 Park (2023)과 Yoe와 Park (2023)의 연구결과를 참고하여 3인칭 시점에서는 촬영한 정면, 옆면, 앞쪽 사선, 뒤쪽 사선의 영상 길이를 25초 이내로 제작한 반면, 1인칭 시점은 3인칭 시점보다 더 길게 배정하여 50초 이내로 제작하였다. 이후, 이 시 점들을 하나의 영상으로 편집하여 대상자에게 제공하였 다. 동작관찰 훈련 영상에 대한 촬영은 액션캠(Gopro, Gopro Hero 8 Black, USA)를 사용하였다. 3인칭 시점 에 대한 촬영은 액션캠을 삼각대에 거치하여 고정한 다 음, 과제를 수행하는 모델의 정면, 옆면, 앞쪽 사선, 뒤쪽 사선에서 연속적인 과제 수행모습을 촬영하였고, 1인칭 시점 촬영은 액션캠을 전용 헤드 스트랩에 부착 후, 헤드 스트랩을 헬멧에 장착하여 고정한 다음 과제를 수행하는 모델의 머리에 착용하도록 하여 연속적인 과제 수행모습을 촬영하였다. 3인칭 시점과 1인칭 시점의 영상을 하나의 영상으로 편집하기 위해 Galaxy Z Flip 4 (Samsung, SM-F721, Korea)에서 기본으로 제공되는 영상 편집 어 플리케이션인 비디오 에디터의 영화 만들기 기능을 사용 하였다.

실험군과 대조군의 중재 방법

실험군 대상자는 가정에서 실험을 실시하는 동안 노이 즈가 발생하지 않을 조용한 장소에서 진행하고, 치료사 는 본인의 집에서 조용하고 독립된 장소에서 진행하되, 대상자와 치료사는 각각 무선 인터넷 연결을 통해 원격 동작관찰훈련 어플리케이션(Cju Remote, 제이엘파트 너, Korea)을 실행한 후 대상자 간 동일한 상황 및 중재 방식으로 실험을 진행하였다. 치료사는 사전에 실험을 진행하기 전 대상자의 가정에 방문하여 무선 인터넷 연결 상태를 확인하고, 대상자가 사용할 태블릿을 이용하여 원격 동작관찰훈련 어플리케이션 실행 방법에 대해 이해 할 수 있도록 직접 시연하며 구두로 설명하였다. 하지만 대상자가 인터넷 연결이 갑자기 불안정해져 실험을 진행 할 수 없을 경우, 치료사는 즉시 실험을 중단하여 중재 시간을 변경한 후 진행하였다. 이에 치료사는 대상자와 각각 독립된 장소에서 어플을 실행시켜 실시간 화상연결 이 끊기지 않는지 확인하며, 대상자와 원격으로 의사소 통이 원활하게 되는지 알아보기 위해 영상에 대한 설명을 어플 내에서 음성으로 제공하였다. 또한 치료사는 대상 자의 모습이 화면에 잘 보일 수 있게 25cm 떨어진 거리 에 11인치의 태블릿인 Lenovo P11 (XiaoxinPad, TB-J606F, China))을 태블릿 전용 거치대를 통해 고정 시켜 대상자들이 기기의 화면에서 원격 동작관찰훈련 어플리케이션을 통해 영상을 관찰할 수 있게 하였다 (Figure 4).

대상자가 관찰을 한 후에는 동작을 모방할 수 있도록 충분한 시간을 주고, 치료사가 대상자의 모습을 화면으로 보면서 동작의 수정이 필요하거나 재생되고 있는 영상을 잘 관찰하고 있는지 실시간 화상연결을 통해 환자가 동작 수행하는 모습을 보며 언어적 피드백을 제공하였다. 영 상을 통한 과제 수행은 만성 뇌졸중 환자의 상지기능과 일상생활활동에서의 향상이 보고되었던 Kang 등(2018) 의 연구결과를 참고하여 1회기 당 2개의 다른 과제를 2번 반복하여 하루에 30분씩, 주 3회 동안 6가지의 과제 를 모두 훈련하였고, 총 4주간 반복하여 12회기의 중재 를 실시하였다. 반면, 대조군 대상자들은 상지 훈련 위주 의 전통적인 외래 통원치료 중재를 받았으며, 실험군의 동작관찰 영상과 비슷한 일상생활활동 과제를 실시하였 다(Figure 5). 대상자들이 과제를 수행하는 동안 동작의 수정이 필요하거나 오류가 있을 시에는 치료사가 직접적 인 피드백을 주며 진행하였다. 상지 과제 수행은 실험군 과 동일하게 하루에 30분씩 주 3회 동안 실시하여 총 4주간 12회기의 중재를 실시하였다.

5.자료 분석

본 연구에서 수집한 데이터 정보를 분석하기 위해 SPSS version 27.0 통계프로그램을 이용할 것이고, 대 상자들의 정규성 검정을 위해 Shapiro-Wilk Test를 실 시하였으나 정규성이 가정에 만족하지 않아 비모수 분석 을 사용하였다. 대상자의 일반적 특성을 분석하기 위해 성별, 발병 유형, 마비측에서는 Chi-Square Test를 사용 하였으며 나이, 신장, 체중, 발병기간, K-MoCA, MVPT-3, BRS는 기술통계와 Mann Whitney U test를 사용하였다. 실험군과 대조군의 그룹 별 중재 전과 후 점수 비교를 위해 Wilcoxon Signed Rank Test를 사용하였고, 그룹 간 중재 후 점수 변화량을 비교하기 위하여 Mann Whitney U Test를 실시하였다. 두 그룹 간 차이를 분석하는데 있어 결과의 신뢰성을 높이기 위해 효과 크기는 0.8, 신 뢰구간은 95%로 설정하였다. 또한, 모든 자료의 통계분 석 유의 수준은 0.05로 설정하였다.

연구 결과

1.연구 대상자의 일반적 특성 및 동질성 검정

본 연구 대상자의 일반적 특성 분석 및 동질성 검정을 실시한 결과는 다음과 같다(Table 1). 중재 전 두 그룹 간 모든 항목에서 통계학적으로 유의미한 차이는 나타나 지 않았다(p > 0.05).

Table 1.

General Characteristics of Subjects (N = 11)

2.상지기능 및 상지의 근 활성도에 미치는 영향

그룹 별 상지기능 및 상지의 근활성도 중재 전후 점수 비교

그룹 별 상지기능 평가인 ARAT, MFT의 중재 전후 점수를 비교한 결과, 실험군은 ARAT의 Gross 세부항목 및 전체 총점, MFT의 Upper extremity’s function 세 부항목 및 전체 총점에서 유의미한 향상이 나타났다(p < 0.05). 반면, 대조군에서는 실험군의 유의미한 향상이 나타난 항목뿐만 아니라 ARAT의 Grasp, Grip 세부항 목, MFT의 Grasp Strength 세부항목에서 유의미한 향 상이 나타났다(p < 0.05) (Table 2). 그룹 별 상지의 근활 성도를 평가하기 위해 sEMG에서 측정된 값을 %RVC 값으로 표준화하여 중재 전후 점수를 비교한 결과, 실험 군에서는 Deltoid Anterior에서 유의미한 향상이 나타 났으며(p < 0.05), 대조군에서는 Deltoid Anterior, Triceps Brachii에서 유의미한 향상이 나타났다(p > 0.05) (Table 2).

Table 2.

Comparison of Changes in Upper Limb Function and Electromyographic Activity Scores Between Two Groups (N = 11)

중재 후 그룹 간 상지기능 및 상지의 근활성도 점수 변화량 비교

중재 후 그룹 간 ARAT, MFT의 점수 변화량을 비교한 결과, ARAT의 모든 세부항목과 총점, MFT에서는 모든 세부항목과 총점에서 대조군 대비 실험군에서의 통계학 적으로 유의미한 향상이 나타나지 않았다(p < 0.05) (Table 2). 중재 후 그룹 간 %RVC 값의 점수 변화량을 비교한 결과에서도, Deltoid Anterior, Triceps Brachii, Extensor carpi radialis에서 대조군 대비 실험군에서 의 통계학적으로 더 큰 유의미한 향상이 나타나지 않았다 (p < 0.05) (Table 2).

고 찰

본 연구는 치료사와 환자 간의 직접적인 대면 없이 중 재를 실시하는 원격동작관찰훈련과 기존의 외래 통원 재 활치료가 지역사회 만성기 뇌졸중 환자의 상지기능, 상 지의 근 활성도에 미치는 영향을 각각 알아보고 비교분석 해보고자 하였다. 본 연구에서의 각 그룹 별 중재 전 후 상지기능 및 상지의 근 활성도 점수 비교에서 실험군과 대조군 모두 ARAT의 Gross 항목 및 전체 총점, MFT의 Upper extremtiy’s Function 항목 및 전체 총점에서 유의미한 차이를 보였다(p < 0.05). 또한, sEMG를 통해 중재 전 후 근 활성도를 비교한 결과, 대조군은 Deltoid Anterior, Triceps Brachii 항목에서 유의미한 향상이 있었고, 실험군은 대조군에 비해 적은 항목에서 긍정적인 변화를 보였으나 대조군과 마찬가지로 Deltoid Anterior 항목의 유의미한 향상을 보였다(p < 0.05). 두 그룹 간 중재 후 상지기능 및 상지의 근활성도 변화량 비교 결과, 대조군 대비 실험군에서 ARAT의 모든 세부항목과 전체 총점, MFT의 모든 세부항목 및 전체 총점에서 통계적으 로 유의미한 향상이 나타나지 않았으며(p < 0.05), sEMG의 측정값인 %RVC에서도 모든 항목에서 통계적 으로 유의미한 향상이 보이지 않았다(p < 0.05).

Salgueiro 등(2022)은 뇌졸중 환자들을 대상으로 실험 군에게 어플리케이션을 기반으로 한 원격 재활 프로그램 을 적용하였고, 대조군에게는 일반적인 외래 재활치료를 적용한 결과, 중재 한 회기 당 어플리케이션 프로그램의 과도한 동작 수행으로 인해 대상자의 집중도가 낮아져, 이로 인해 두 중재 간 유의미한 차이를 나타내지는 않았 지만 실험군과 대조군 각각 중재 전 후의 자세와 균형에 대한 항목에서 유의미한 향상이 있었음을 보고하였다. 또한, Piron 등(2009)의 연구에서는 뇌졸중 환자를 대상 으로 원격환경 하에서 가상현실을 기반으로 한 중재를 실시한 실험군과 일반적인 재활을 실시한 대조군과의 비 교에서 원격 재활을 기반으로 한 가상현실이라는 공간에 대해 대상자의 적응 기간이 너무 길어짐으로 인해 유의미 한 차이를 나타내지는 않았으나, 각 그룹의 상지 기능 항목에서 중재 전 후에 대한 유의미한 향상이 있었음을 보고하였다. 마찬가지로 Kato 등(2015)의 연구에서도 뇌졸중 환자를 대상으로 가상현실 게임을 적용한 실험군 과 일반적인 외래재활치료를 실시한 대조군을 비교하였 을 때 치료사의 정확한 피드백 및 실시간 상호작용이 없 어 대상자의 보상적인 움직임이 많아져, 이로 인해 두 그룹 간 통계적인 차이를 보이지는 않았으나, 각각 그룹 에서의 상지 기능이 중재 전보다 후에 더 많은 움직임의 향상을 나타내었다고 보고되어졌다.

이러한 결과는 기존의 다양한 형태의 원격 재활 관련 중재들과 마찬가지로 본 연구에서 적용한 원격동작관찰 훈련 또한 일반적인 외래 재활치료와 같이 효과성을 지닐 수 있는 중재 형태임을 의미하는 결과라 볼 수 있을 것이 다. 일상생활 동작 기반의 프로그램을 지역사회 만성 뇌 졸중 환자에게 제공한 Ha (2011) 연구에서는 일상생활 에 관련된 중재가 환자의 능동적인 참여를 유도하여 상지 기능 및 일상생활활동 수행능력 향상에 효과적이라 보고 하였는데, 본 연구에서도 일상생활과 관련된 동작관찰훈 련을 중재로 적용함으로서 환자의 동기를 유발시켜 상지 기능 활성화에 효과적이었다고 생각된다. 본 연구와 유 사하게 원격동작관찰훈련을 제공한 Kim (2016)의 연구 에서는 컴퓨터 화상통화 프로그램을 통해 치료사가 대상 자와 중재를 실시하였으나, 고령의 환자분들이 스스로 컴퓨터 프로그램을 실행시키는데 익숙하지 않아 치료사 나 능숙한 보호자의 도움이 필요하여 원활한 진행 및 중 재에 대한 집중이 어려웠다고 보고하였는데, 본 연구의 Cju Remote는 제시되었던 선행연구들과 달리 치료사 가 어플 내에서 조작이 가능하여 환자들이 따로 구동에 대한 부담이 줄어들고 중재에만 집중할 수 있도록 환경을 구성하여 유의미한 향상이 있었다고 사료된다.

본 연구의 제한점으로는 먼저 연구 대상자의 수가 부 족하였기 때문에 지역사회 만성 뇌졸중 환자들에게 본 연구의 결과를 일반화하기에 한계가 있다는 점과, 일상 생활수행능력과 더불어 몰입도, 삶의 질 등과 같은 다양 한 평가를 하지 못하였다는 점이 있다. 또한, 치료 중재가 끝나고 효과가 어느 정도 지속되었을지에 대한 추적조사 가 이루어지지 않았다는 제한점이 있었다. 하지만, 원격 재활 중재기반의 작업치료 프로토콜을 실시한 Park 등 (2021)은 원격재활의 중재를 장기적으로 수행 시 재활의 보조수단으로 유용할 것이라고 제시하였다. 이에 향후 연구에서는 원격동작관찰훈련을 더 많은 표본의 대상자 들에게 적용해야 할 것이며 상지기능과 근 활성도 뿐만 아니라 일상생활수행능력과 몰입도와 같은 다른 평가를 진행해야 할 것이며, 추적조사를 통하여 본 연구의 결과 가 유지되었는지에 대한 확인이 필요할 것이다. 또한, 대 상자 선정 기준에서 선정된 대상자들이 D지역이라는 특 정 지역에 한정되어 있는 점으로 인해 연구결과에 대한 편향이 생길 가능성이 있으므로 추후 연구에서는 다양한 지역에서의 추가 연구가 필요할 것이다(지역적 특수성).

결 론

본 연구를 통하여 지역사회 만성기 뇌졸중 환자를 대 상으로 원격동작관찰훈련이 대상자들의 상지기능, 상지 의 근 활성도에 미치는 영향을 알아보고 기존의 일반적인 외래 재활치료와의 비교를 통하여 유사한 효과를 내었는 지 확인할 수 있었다. 상지 기능의 변화량을 비교한 결과 ARAT, MFT의 여러 세부항목에서 실험군과 대조군 모두 통계학적으로 유의미한 향상을 보여주었다(p < 0.05). 반면, sEMG를 통한 %RVC값에서는 실험군보다는 대조 군에서 더 많은 세부항목의 유의한 향상을 나타내었다(p < 0.05). 본 연구의 결과에서는 실험군과 대조군의 유의 한 차이를 나타내지는 않았으나, 원격동작관찰훈련이 이 동성의 문제와 비용의 부담 등의 이유로 재활을 받기 어 려운 환경에 있는 지역사회 만성 뇌졸중 환자들에게 접근 성이 용이한 방법이자 경제적인 비용 절감의 이점이 있어 일반적인 외래 재활치료만큼의 동기부여와 치료적 효과 가 있었다고 사료된다. 따라서, 앞으로는 더 다양한 형태 의 원격동작관찰훈련이 지역사회 만성 뇌졸중 환자들에게 효율적인 중재방법으로서 사용되어지기를 기대해본다.