서 론

우리나라는 급속한 고령화로 인해 노인 인구가 빠르게 증가하고 있다. Statistics Korea (2024)에 따르면, 현 재 전체 인구의 19.2%를 차지하는 노인 인구는 2050년 까지 40.1%에 이를 것으로 예상되며, 이후에도 지속적인 증가가 전망된다. 또한, 의학과 과학 기술의 발전으로 기 대수명이 꾸준히 증가하면서 2030년에는 85.7세, 2040 년에는 87.4세에 도달할 것으로 예상된다(Statistics Korea, 2024). 이러한 평균수명의 연장은 다면적 문제 에 직면하는 노인 인구의 증가로 이어지고 있다(Tzeng & Lee, 2017).

노인들은 노화 및 은퇴 등의 사회적 역할 변화로 인해 신체적, 정신적, 사회적 기능의 저하를 경험한다(Shin, 2011). 노화로 인해 발생하는 대표적인 건강 문제로는 만성질환, 우울증, 그리고 인지 기능 저하가 있다(Alexopoulos et al., 2001; Guo et al., 2022). 이러한 문제들은 노인 의 신체적 기능과 일상생활 독립성을 약화시키고, 정신적 건강에 부정적인 영향을 미친다(McInnis & White, 2001). 또한, 노인들은 신체적 변화 외에도 은퇴와 가족 및 사회적 관계의 변화로 인한 사회적 역할을 상실하게 되고, 이에 따라, 사회적 고립감과 외로움을 경험한다 (Crumpacker, 2008). 이러한 사회적 관계의 변화는 노 인의 우울감 혹은 절망감과 같은 정서적 문제를 유발하 며, 결과적으로 노인의 삶의 질 저하를 야기한다(Kim et al., 2010). 이처럼 노인들이 경험하는 다양한 문제들 이 사회적 문제로 대두되면서, 이를 해결하기 위한 방안 을 모색하는 것에 대한 관심이 증가하고 있다(김경래 등, 2020).

작업치료사는 이러한 노인들의 신체적, 정신적, 사회 적 기능 회복을 돕기 위한 중재를 제공하는 전문가로서 주요한 역할을 수행하고 있다(Lee & Park, 2021). 작업 치료는 기능적 작업치료를 통해 노화와 질병으로 인해 신체 기능이 저하된 노인의 신체 능력을 개선하고, 일상 생활동작 훈련을 통해 일상생활에서의 독립성을 높이며, 인지치료를 통해 인지 기능이 저하된 노인의 인지 기능 향상을 위한 중재에도 기여한다(Yoo et al., 2016). 또 한, 라이프스타일 중재를 통해 작업 균형과 건강 관련 삶의 질을 증진시키고, 역할수행 중재를 통해 노인이 자 신의 역할을 원활히 수행하도록 역할수행에 필요한 역할 활동에 적극적으로 참여할 수 있도록 돕는다(Kim & Jeon, 2019; Choi et al., 2023).

이와 같이 작업치료사는 노인의 건강과 삶의 질을 향 상시키기 위해 다양한 접근법을 활용하여 중재를 제공한 다. 그중 작업기반 중재는 작업치료 중재의 한 유형으로, 대상자가 실제 생활 환경에서 수행하고자 하는 의미있는 활동을 스스로 선택하고, 이를 규칙적이고 반복적으로 수행할 수 있도록 돕는 중재 방법이다(Amini, 2008; American Occupational Therapy Association, 2014). 또한, 대상자의 관심사와 필요를 반영하여 개별 화된 치료 계획을 수립하는 것이 중요한 요소로 작용하며 (Earley & Shannon, 2006), 이를 통해 치료 참여 동기 를 높이고 목표 달성의 성취감을 증진시켜 실질적인 일상 생활 개선을 유도한다(정주희, 2018). 이에 따라 작업기 반 중재를 적용한 다수의 연구에서, 대상자들이 중재에 높은 만족도를 보였으며, 작업수행 능력, 인지 기능, 신체 기능의 회복 등의 다양한 측면에서 유의미한 효과가 나타 난 것으로 보고되고 있다(Lee, 2017).

노인을 대상으로 한 작업기반 중재에 대한 체계적 고 찰 논문을 살펴보면, 작업기반 중재가 장기요양 시설에 거주하고 있는 노인의 작업수행 증진에 미치는 영향을 검토한 연구가 진행되었다(Mitterfellner et al., 2024). 또한, 신체적 기능이 저하된 지역사회 거주 노인의 작업 기반 건강관리 중재와 작업기반 중재가 지역사회 거주 노인의 수단적 일상생활활동에 미치는 영향에 대해 분석 한 연구가 진행되었다(Orellano & Arbesman, 2012). 그러나, 특정 노인 유형에 제한을 두지 않고 작업기반 중재 연구들을 체계적으로 고찰하여 중재 방법 및 효과를 분석하여 제시한 연구는 미비한 실정이다. 따라서 본 연 구는 노인을 대상으로 한 작업기반 중재의 효과를 보고한 연구를 체계적으로 고찰하였다. 이를 통해 각 연구의 질 적 수준, 중재 대상, 연구의 종속변수와 평가 도구, 작업 기반 중재의 방법과 효과를 분석하고, 노인을 위한 작업 기반 중재의 연구 및 개발에 필요한 기초 자료를 제공하 고자 한다.

연구 방법

1.문헌 검색 방법

본 연구에서는 노인을 대상으로 한 작업기반 중재에 대한 문헌을 검색하기 위하여 국내ᆞ외 데이터베이스를 사용 하였다. 국내 데이터베이스는 학술연구정보서비스(Research Information Sharing Service, RISS)를 사용하였으며, 국외 데이터베이스는 SCOPUS, Pubmed, Excerpta Medica Database (EMBASE), Web of Science를 사 용하였다. 작업 기반 중재가 진행된 모든 논문들을 검색하 기 위하여 연구 기간은 제한을 두지 않았다. 검색어는 PICO (Participants, Intervention, Comparison, Outcome) 기 준에 따라 선정하였으며, 이 중 대조군(Comparison)은 제외하고 선정하였다. 검색어는(“Elderly” OR “Geriatric” OR “Older adult” OR “Senior”) AND ("Occupation-based") AND (“Education” OR “Intervention” OR “Learning” OR “Practice” OR “Program” OR “Training”), (“고령” OR “노인” OR “고령자”) AND ("작업기반" OR "작업-기반") AND (“중 재” OR “수행” OR “훈련” OR “프로그램” OR “학습”)로 설정하였다. 본 연구에서 설정한 논문의 선정기준과 배 제기준은 다음과 같다.

2.문헌 선정 과정

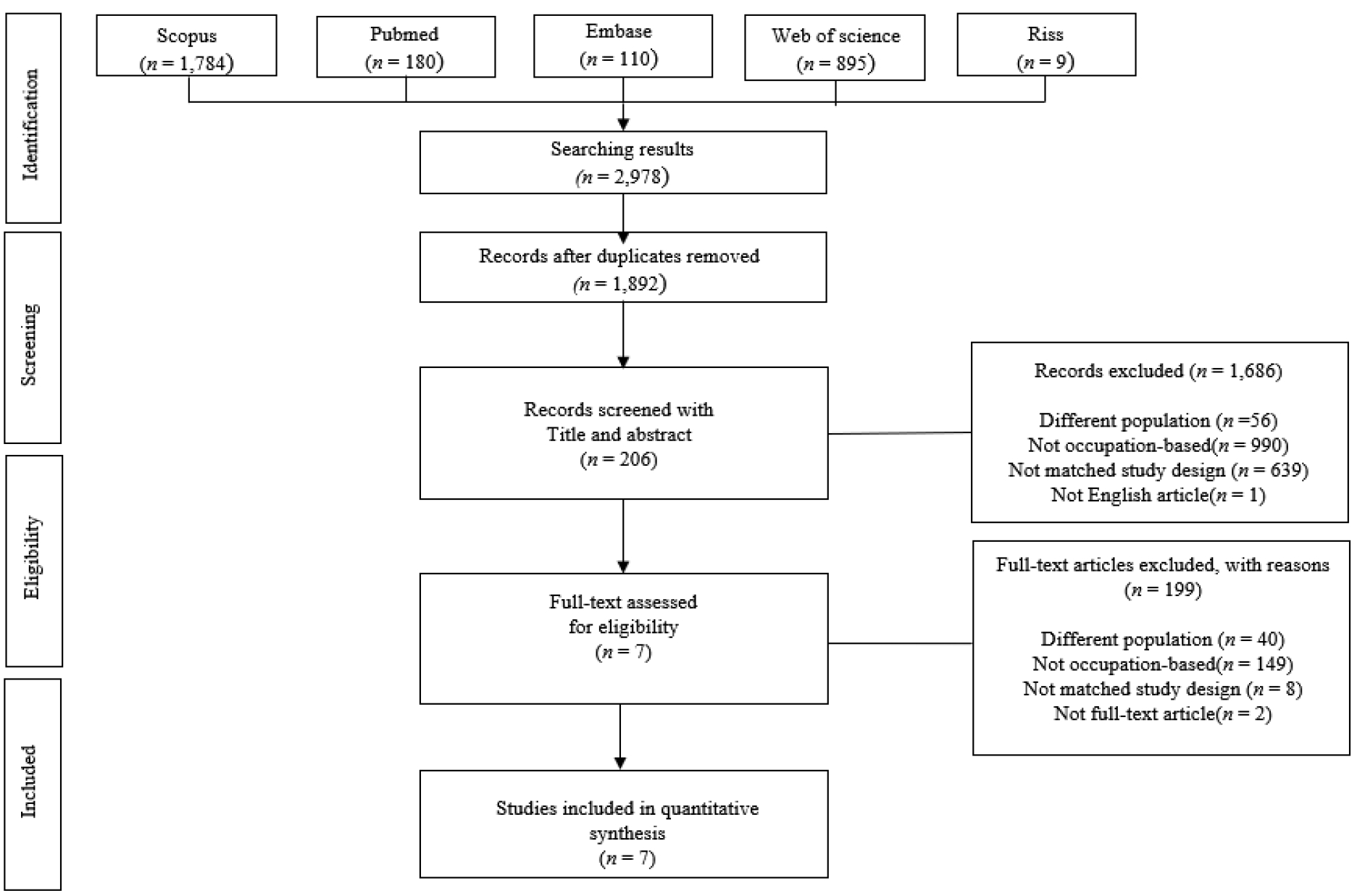

분석 문헌은 Moher 등(2009)이 개발한 PRISMA 가 이드라인에 따라 선정하였다. 세 명의 연구자가 각자 선 정한 데이터베이스에서 문헌을 검색하고 수집하였다. 중 복 문헌 제거 후, 선정 및 배제 기준을 바탕으로 제목과 초록을 검토하여 일차적으로 논문을 선별하였고, 이후 원문을 검토하여 이차적으로 선별하였다. 최종 문헌 선 정에 대한 세 명의 연구자의 의견이 불일치할 경우, 해당 논문을 재검토하고, 합의를 통해 최종 문헌을 선정하였 다. 합의에 이르지 못할 경우, 연구자 3인이 다수결을 통해 결정하였다. 이를 통해 7편의 논문이 선정되었다 (Figure 1).

3.선정 문헌의 질적 수준 평가

본 연구는 최종 선정된 문헌들의 질적 수준을 Arbesman 등(2008)이 개발한 근거기반 연구 질적 수준(hierarchy of levels of evidence for evidence-based practice) 분석모델을 사용하여 평가하였다. 해당 모델은 문헌의 질적 수준을 5개의 단계로 분류하고 있으며, Level 1과 가까워질수록 연구의 질적 수준이 높음을 의미한다. Level 1에는 무작위 대조군 실험 연구, 메타분석, 체계적 고찰이 해당된다. Level 2는 두 집단 비무작위 실험 연구 가 포함되며, Level 3은 단일 집단 비무작위 실험 연구, Level 4는 단일 실험연구와 조사 연구가 해당된다. 마지 막으로, Level 5에는 사례연구, 문헌 검토, 질적 연구가 해당된다(Table 1).

4.선정 문헌 분석 방법

본 연구에서는 최종 선정된 7편의 문헌을 대상으로 작업기반 중재의 방법과 효과를 체계적으로 분석하였다. 이를 위해 연구자 3인이 각 논문의 중재 방법과 효과를 독립적으로 검토한 뒤 합의를 통해 종속변수, 평가도구, 중재 활동의 특징을 도출하였다. 또한, 작업기반 중재가 대상자의 작업수행, 신체 기능, 인지 기능, 우울, 삶의 질 등 다양한 측면에 미치는 영향을 분석하였다. 또한 최종적으로 선정한 문헌의 연구설계, 종속변수와 평가도 구, 중재 빈도 및 효과를 분석하였으며(Table 5), 선정 문헌의 저자, 대상자, 중재 방법을 표로 작성하여 제시하 였다(Table 6).

Table 5.

Participants and Intervention Methods of Selected Studies

| Author (year) | Participants | Intervention Method | |

|---|---|---|---|

| Experimental Group | Control Group | ||

| Hermann et al. (2010) | Older adults with stroke |

|

N/A |

| Older adults who have not been diagnosed with dementia but reported memory concerns | |||

| Older adults with limited hand function | N/A | ||

| Older adults who have not been diagnosed with dementia but reported memory concerns | N/A | ||

| Ahn (2019) | Older adults with stroke | ||

| Shin & Park (2022) | Older adults not diagnosed with dementia |

|

N/A |

| Park (2022) | Older adults not diagnosed with dementia | ||

Table 6.

Study Design and Intervention Duration, Assessment Tool, and Main Results in Selected Studies

| Author (year) | Design |

N (E/C) Age: M ± SD |

Time of intervention | Assessment Tool | Main Results |

|---|---|---|---|---|---|

| Hermann et al. (2010) |

Single-subject case report |

N: 1 E: 62 |

Supervised Online sessions: 2 times a week / 3 weeks / 30 min each Unsupervised Home sessions: 2 times a day/ 3 time a week / 3 weeks / 30 min each Total: 3weeks |

ARAT COPM FMA |

There was an improvement in scores on ARA, COPM (Performance), COPM (Satisfaction), FMA. |

| Dawson et al. (2014) | Randomized controlled trial |

N: 19 (10/9) E: 74.10 ± 8.77 C: 73.67 ± 5.43 |

Group sessions: 1 time a week / 3 weeks / 2.5 hours each /3 times Individual sessions: 1 time a week / 8 weeks / 1 hour each/ 9times Total: 8weeks |

COPM DKEFS GSE General health behaviours |

The experimental group showed significant improvements in COPM (Performance), COPM (Satisfaction), DKEFS (Tower Test), General Health Behaviours both within and between groups. No significant differences were found in GSE and DKEFS (word Fluency and Time to First Move) between groups, but within-group improvements were observed in the experimental group. |

| Baptista et al. (2018) | One group non-randomized studies |

N: 18 Age range: 65~ Overall mean age: 78.3 ± 5.6 |

1 time a week/ 4 weeks/ 1 hour each |

COPM Self-reported pain levels 9-HPT Grip/pinch Strength |

There was a significant improvement in COPM (Performance), COPM (Satisfaction) and self- reported pain levels, but no significant difference in 9-HPT, grip/pinch strength. |

| Rotenberg & Maeir (2018) | One group non-randomized studies |

N: 18 Age range: 65~ Overall mean age: 80.65 ± 4.51 |

1 time a week /15 weeks /1.5 hours |

COPM MMQ |

|

| Ahn (2019) | Randomized controlled trial |

N: 43 (23/20) E: 64.9 ± 2.9 C: 66.4 ± 3.3 |

2 times a week / 6 weeks/ 10 times /1 hours each |

PQRS COPM AMPS |

The experimental group showed significant improvements in PQRS, COPM (Performance), and AMPS (Motor skills) both within the group and compared to the control group No significant differences were found in COPM (Satisfaction), AMPS (Process skills) between groups, but improvements were observed within the experimental group. |

| Shin & Park (2022) | One group non-randomized studies |

N: 53 (27/26) E: 80.44 ± 3.89 |

Group sessions: 2 hours per session, 1–2 times a week, total of 12 sessions over 7 weeks Individual sessions: At least 1 session (1 hour) during the intervention period |

COPM K-ACS K-CESD-R K-LBI OQ WHOQOL-BREF |

There was a significant improvement in K-LBI, K-ACS, COPM (Performance), COPM (Satisfaction), WHOQOL-BREF (Overall, Physical). Significant changes were observed in time use (Leisure, Rest). |

| Park (2022) | Randomized controlled trial |

N: 53 (27/26) E: 68.59 ± 2.68 C: 69.27 ± 2.49 |

1 time a week /8 weeks /1 hour each |

MoCA-K SGDS-K GQOL-D |

The experimental group showed significant improvements in MoCA-K, SGDS-K, GQOL-D both within the group and compared to the control group. No significant differences were observed in MoCA-K, SGDS-K, GQOL-D within the control group. |

[i] E: experimental group, C: control group, M : mean, SD : standard deviation.

9-HPT: Nine-Hole Peg Test, AMPS: Assessment of Motor and Process Skills, ARAT: Action Research Arm Test, COPM: Canadian Occupational Performance Measure, DKEFS: Delis-Kaplan Executive Function System, FMA: Fugl-Meyer Assessment, GQOL-D: Geriatric Quality of Life-Dementia, Grip/pinch strength: Grip and Pinch Strength Test, GSE: General Self-Efficacy Scale, K-ACS: Korean Activity Card Sort, K-CESD-R: Korean version of Center for Epidemiologic Studies Depression scale-Revised, K-LBI: Korean version of Life Balance Inventory, MMQ: Multifactorial Memory Questionnaire, MoCA-K: Montreal Cognitive Assessment-Korean Version, OQ: Occupational Questionnaire, PQRS: Performance Quality Rating Scale, SGDS-K: Short Form of the Geriatric Depression Scale-Korean Version, WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality Of Life assessment instrument-Brief.

연구 결과

1.선정 문헌의 질적 수준

최종 선정된 연구 7편의 질적 수준을 분석한 결과, Level 1과 Level 3에 해당하는 논문이 각각 3편(42.9%) 으로 가장 많았으며, Level 5에 해당하는 논문은 1편 (14.2%)이었다(Table 2).

Table 2.

Quality Levels of Selected Studies (N = 7)

2.선정 연구의 중재 대상

본 연구에서 선정된 총 7편의 연구에서 중재의 대상은 뇌졸중 노인, 치매를 진단받지 않은 노인, 그리고 치매를 진단받지는 않았으나 기억력 저하를 보고한 노인이 각각 2편(28.6%)을 차지하였으며, 손 기능에 제한이 있는 노 인을 대상으로 한 연구는 1편(14.2%)을 차지하였다 (Table 3).

Table 3.

Intervention Participants of the Selected Studies (N = 7)

3.선정 연구의 종속변수 및 평가도구

선정된 7편의 논문에서 작업기반 중재의 결과를 평가 하기 위해 사용된 종속변수를 분석한 결과, 작업 수행은 8회(32.0%), 신체 기능은 4회(16.0%) 평가되었다. 인지 기능, 우울감, 삶의 질은 각각 2회(8.0%) 평가되었다. 실 행 기능, 건강 행동, 작업 균형, 작업 참여, 통증, 자기 효능감, 시간 사용은 각각 1회(4.0%) 평가되었다. 각각의 종속변수별로 사용된 평가 도구는 다음과 같다(Table 4).

Table 4.

Dependent Variable and Assessment Tool Included in the Selected Studies (N = 25)

[i] 9-HPT: Nine-Hole Peg Test, AMPS: Assessment of Motor and Process Skills, ARAT: Action Research Arm Test, COPM: Canadian Occupational Performance Measure, DKEFS: Delis-Kaplan Executive Function System, FMA: Fugl-Meyer Assessment, GQOL-D: Geriatric Quality of Life-Dementia, Grip/pinch strength: Grip and Pinch Strength Test, GSE: General Self-Efficacy Scale, K-ACS: Korean Activity Card Sort, K-CESD-R: Korean version of Center for Epidemiologic Studies Depression scale-Revised, K-LBI: Korean version of Life Balance Inventory, MMQ: Multifactorial Memory Questionnaire, MoCA-K: Montreal Cognitive Assessment-Korean Version, OQ: Occupational Questionnaire, PQRS: Performance Quality Rating Scale, SGDS-K: Short Form of the Geriatric Depression Scale-Korean Version, WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality Of Life assessment instrument-Brief.

4.선정된 연구의 연구 대상 및 중재 방법

선정된 연구들의 중재 방법을 분석한 결과, 다양한 작 업기반 중재가 적용되었으며, 연구마다 중재 대상과 적 용 방식에 차이가 있었다(Table 5).

Hermann 등(2010)은 뇌졸중을 경험한 노인을 대상 으로 기능적 전기 자극을 활용한 원격 작업기반 중재를 실시하였으며, 실시간 피드백을 제공하는 온라인 세션과 가정 기반 작업 수행 세션으로 구성되었다. Dawson 등(2014)은 기억력 저하를 호소하는 노인을 대상으로 작업 기반 메타인지 전략 훈련을 제공하였으며, 대조군은 뇌 건강 교육 및 퍼즐·스도쿠 등 인지 자극 활동을 수행하였 다. Baptista 등(2018)은 손 기능이 제한된 노인을 대상 으로 운동, 교육, 작업 수행을 포함한 수부 치료 중재를 제공하였다. Rotenberg와 Maeir (2018)는 기억력 저하를 호소하는 노인을 대상으로 메타인지 전략 훈련, 독서모 임 활동, 개인 목표 달성을 포함한 작업기반 메타인지 중재를 적용하였다. Ahn (2019)은 뇌졸중을 경험한 노 인을 대상으로 자기 선택 작업 수행을 중심으로 한 작업 기반 중재와 기능 향상을 위한 활동 중심 중재를 비교하 였다. Shin과 Park (2022)은 치매로 진단받지 않은 노인 을 대상으로 그룹 및 개별 세션으로 구성된 작업기반 라 이프스타일 중재 프로그램을 적용하였다. Park (2022) 은 치매로 진단받지 않은 노인을 대상으로 전통 음식 만 들기, 정원 가꾸기, 생활 도구 제작 등의 활동을 포함한 작업기반 회상 치료를 제공하였으며, 대조군은 체조 및 대화 중심 회상 치료를 수행하였다(Table 5).

5.선정 연구의 중재 기간 및 작업기반 중재 효과

선정된 연구의 중재 프로그램 제공 기간은 최소 3주에 서 최대 15주로 다양하였으며, 중재 횟수는 4회에서 최 대 15회로 조사되었다. 중재 시간은 세션당 30분에서 2시간 30분으로 제공되었다(Table 6).

무작위 대조군 실험연구로 설계된 연구에서 작업기반 중재의 효과는 다음과 같다. Dawson 등(2014)의 연구 에서는 작업수행과 전반적 건강 행동이 실험군에서 유의 미하게 향상되었으며, 대조군과 비교해 유의한 차이를 보였다. 다만, 자기효능감에서는 집단 간 유의미한 차이 가 나타나지 않았다. Ahn (2019)의 연구에서는 작업수 행의 질, 수행도, 만족도, 운동기술에서 실험군 내 유의미 한 향상이 있었으며, 대조군과의 비교에서도 차이가 확 인되었다. 그러나 작업수행의 처리기술에서는 집단 간 유의한 차이가 나타나지 않았다. Park (2022)의 연구에 서는 인지 기능, 삶의 질, 우울 감소에서 실험군 내 및 대조군과 비교하여 유의미한 향상이 보고되었다.

단일 집단으로 구성된 실험연구에서는 다음과 같은 작 업기반 중재 결과가 보고되었다. Baptista 등(2018)의 연구에서는 작업수행의 수행도, 만족도, 통증 감소에서 유의미한 향상이 있었으나, 손의 민첩성과 근력에서는 차이가 나타나지 않았다. Rotenberg와 Maeir (2018) 의 연구에서는 기억력에 대한 자기 인식이 증가했으나, 작업수행 및 기억력 관련 만족도에서는 유의한 차이가 없었다. Shin과 Park (2022)의 연구에서는 작업균형, 작업참여, 작업수행, 여가 활용, 삶의 질, 우울 감소에서 유의미한 변화를 확인하였다.

단일 사례연구로 설계된 연구에서는 작업기반 중재가 임상적으로 유의미한 효과를 보였다. Hermann 등(2010)의 연구에서는 상지·하지 기능, 작업수행의 수행 도 및 만족도에서 임상적으로 의미 있는 향상이 나타났다 (Table 6).

고 찰

본 연구는 노인을 대상으로 한 작업기반 중재의 효과를 체계적으로 고찰함으로써 향후 작업기반 중재의 개발과 연구의 근거를 제시하고자 하였다. 이를 위하여 국내·외 데이터베이스를 활용하여 논문을 검색하였으며, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) 가이드라인에 따라 7편의 논문을 선정하였다. 선정된 연구들의 질적 수준, 작업기반 중재 의 방법, 효과, 종속변수와 평가도구를 분석하였다. 선정 된 연구의 질적 수준을 분석한 결과, 무작위 대조군 실험 연구는 3편, 단일 집단 비무작위 연구는 3편, 사례연구는 1편이었다.

선정된 연구에서 작업기반 중재의 대상은 지역사회 거 주 노인, 뇌졸중 노인, 인지 기능 저하 노인, 손 기능에 제한이 있는 노인, 그리고 치매로 진단받지는 않았으나 기억력 저하를 호소하는 노인 등 다양한 특성을 가진 노 인으로 나타났다. 이는 작업기반 중재가 각 노인의 특성 에 맞추어 개별화된 중재를 제공하기 때문에, 신체적, 인 지적, 기능적 어려움을 겪는 다양한 노인들에게 맞춤형 중재를 통해 폭넓게 적용될 수 있음을 보고한 선행 연구 와 일맥상통한다(Mitterfellner et al., 2024).

본 연구에서 선정된 연구들은 작업기반 중재의 효과를 평가하기 위해 작업수행 외에도 신체 기능, 인지 기능, 우울, 삶의 질, 작업 균형 등의 다양한 종속변수를 설정하 였다. 이러한 결과는 작업기반 중재가 노인의 다양한 측 면에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 그러나, 본 연구에 서 포함된 문헌들은 작업기반 중재의 목표를 주로 인지 기능 향상, 손 기능 회복 등의 특정 기능적 개선에 국한하 고 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 다수의 선행연구에 서 작업치료사가 노인의 역할수행과 역할활동을 증진시 키는 것에 도움을 줄 수 있는 전문가임을 보고하고 있음 에도 불구하고(Liu et al., 2021; Mountain et al., 2017; Carlson et al., 2014; Clark et al., 2012), 본 연구에서 분석한 문헌들에서는 작업기반 중재를 통해 노 인의 역할을 중심으로 의미 있는 활동을 찾고 역할 수행 능력을 증진하려는 연구가 확인되지 않았다. 하지만 노 년기는 역할의 상실과 변화, 단절이 두드러지는 시기로, 이는 고립감 증가와 같은 정서적 문제를 초래할 수 있다 (Kang, 2020; Kim & Jeong, 2022). 선행 연구에서는 클라이언트가 중재 목표로 설정한 역할 활동을 기반으로 하는 작업기반 중재가 역할 수행 증진에 효과적이라고 보고하였다(Gong, 2020). 따라서 클라이언트가 중재 목 표로 설정한 역할 활동을 중심으로 한 작업기반 중재가 역할 수행 증진에 효과적이라 는 선행 연구(Gong, 2020) 를 고려할 때, 향후 노인의 역할 수행 향상을 위한 작업기 반 중재 연구가 보다 활발히 진행될 필요가 있음을 시사 한다.

본 연구에서 중재의 효과를 측정하기 위해 가장 많이 활용된 COPM의 결과는 중재의 목표 설정에 따라 상이 하게 나타났다. Hermann 등(2010), Dawson 등(2014), Baptista 등(2018), Ahn 등(2019), Shin과 Park (2022) 의 연구에서는 작업기반 중재를 제공한 대상자의 COPM 수행도와 만족도 모두에서 임상적 또는 통계적으로 유의 미한 변화를 보였다. 반면, Rotenberg와 Maeir (2018) 의 연구에서는 COPM 수행도와 만족도 모두에서 유의미 한 변화가 나타나지 않았다. 이는 해당 연구의 중재가 대상자의 일상생활에서 실제로 의미 있는 작업 수행과 직접적으로 연계된 활동이 포함되지 않았기 때문으로 사 료된다. 해당 연구의 중재 대상은 기억력 저하를 호소하 는 노인이었으며, 중재의 목표는 이름 기억하기나 강의 내용 암기와 같은 기억력 향상에 중점을 두었다. 중재 내용에는 작업 기반 메타인지 전략 훈련, 독서 클럽과 같은 사회적 여가 활동, 그리고 개별화된 목표 달성을 위한 활동이 포함되었다. 이러한 결과는 작업 수행의 수 행도와 만족도를 보다 효과적으로 향상시키기 위해서는 작업 기반 중재의 목표와 내용이 대상자의 실제 생활과 직접적으로 연계된 의미 있는 활동을 중심으로 구성될 필요가 있음을 시사한다. 이는 클라이언트가 작업기반 중재 시 일상생활에서 반복적이고 규칙적으로 수행할 수 있는 목표를 기반으로 중재가 제공되어야 한다고 보고한 선행 연구의 결과와 같은 맥락이다(Lee, 2017).

작업기반 중재의 신체 기능에 대한 효과는 사용된 평 가도구의 초점에 따라 차이가 나타났다. Hermann 등(2010)의 연구에서는 ARAT, FMA를 통해 유의미한 향 상이 확인된 반면, Baptista 등(2018)의 연구에서는 9-HPT와 Grip/pinch Strength에서 유의미한 변화가 관찰되지 않았다. 이러한 결과는 작업기반 중재가 특정 부위의 근력 및 민첩성 개선이 아니라, 대상자가 설정한 의미 있는 작업수행의 증진에 초점을 두기 때문으로 해석 된다. 특히, ARAT와 FMA는 상지의 전반적인 운동 기능 변화를 평가하는 데 적합한 도구인 반면, 9-HPT와 Grip/pinch Strength는 민첩성과 근력을 측정하는 데 초점을 맞춘 평가도구이다. 따라서 작업기반 중재를 통한 신체 기능 변화를 측정하기 위해서는 민첩성과 근력과 같은 운동 기능의 개별적 요소를 측정하는 도구보다는 작업수 행에 필요한 운동 기능 변화를 평가할 수 있는 도구의 사용이 필요할 것으로 판단된다. 이는 작업기반 중재의 효과를 측정하는 데 있어, 민첩성과 근력 등 신체 기능의 특정 요소를 측정하는 평가도구는 중재의 효과를 반영하 는 데 제한적이라고 보고한 선행한 연구와 같은 맥락이다 (Visser et al., 2021).

작업기반 중재는 노인의 우울, 삶의 질, 자기효능감에 도 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. Shin과 Park (2022)의 연구에서는 작업기반 라이프 스타일 중재를 제 공받은 노인의 삶의 질이 유의미한 향상을 보임을 보고하 였다. 또한, Park (2022)의 연구에서는 작업기반 회상치 료를 받은 실험군이 삶의 질과 우울에서 유의미한 향상을 보였으며, Dawson 등(2014)의 연구에서는 작업기반 메 타인지 중재를 제공받은 실험군에서 자기효능감이 유의 미하게 증진된 것으로 나타났다. 이는 클라이언트가 자 발적으로 선택한 활동을 중심으로 작업을 수행하는 것이 우울감 감소와 자기효능감 증진에 기여할 수 있음을 시사 한다. 이러한 결과는 작업기반의 중재가 노인의 심리사 회적 요인에 긍정적 영향을 미쳤다고 보고한 선행연구의 결과와 일치한다(Lee, 2024).

본 연구는 노인을 대상으로 한 작업기반 중재 효과를 체계적으로 고찰하였으나, 몇 가지 제한점을 지닌다. 첫 째, 최종 선정된 연구가 7편에 불과하여, 작업기반 중재 의 효과를 일반화하기에는 표본 크기가 충분하지 않았다. 이에 따라 다양한 문화적 배경, 생활환경, 그리고 작업기 반 중재 방법에 따른 차이를 포괄적으로 검토하기 어려운 한계를 가진다. 둘째, 본 연구에 포함된 연구 중 무작위 대조군 실험 연구가 세 편에 불과하며, 전체 연구들의 질적 수준이 높지 않아 노인을 대상으로 한 작업기반 중 재의 효과성 검증 및 연구 개발의 근거를 제시하는 데 한계가 있다. 셋째, 연구 대상이 뇌졸중이나 인지 저하와 같은 특정 특성을 가진 노인에 국한되어 있어, 사회적 고립을 경험하거나 역할수행에 제한을 경험하는 노인 등 다양한 노인 집단에 대한 적용 가능성을 확인하기 어려운 제한점을 가진다. 따라서, 향후 연구에서는 뇌졸중이나 인지 저하를 경험하는 노인 외에도, 사회적 고립을 경험 하거나 역할수행에 어려움을 겪는 노인 등 다양한 대상군 을 포함하여 중재의 적용 가능성과 효과를 폭넓게 분석할 수 있는 연구가 진행되어야 할 것이다. 마지막으로, 무작 위 대조군 실험 연구와 같은 질적 수준이 높은 연구를 통해 중재의 유효성을 검증함으로써, 작업기반 중재가 노인에게 미치는 영향을 보다 명확히 파악하고, 이를 통 해 중재 개발과 연구의 근거 및 방향을 포괄적이고 체계 적으로 제시할 필요가 있다.

결 론

본 연구는 작업기반 중재의 방법, 결과, 설정한 종속변 수 및 평가도구를 도출하기 위해 7편의 국내·외 연구를 체계적으로 고찰하였다. 본 연구의 대상은 60세 이상의 노인으로, 작업기반 중재를 통해 작업수행, 신체 기능, 인지 기능, 우울, 삶의 질 등에서 유의미한 변화를 보였 다. 이를 통해 작업기반 중재가 노인이 겪는 다양한 문제 를 해결하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 확인할 수 있었다. 하지만 작업기반 중재를 통해 개개인의 의미 있는 활동의 수행 변화를 탐구한 연구는 부족하였다. 향 후에는 높은 질적 수준의 연구와 작업기반 중재가 노인의 역할수행 등의 다양한 측면에 미치는 영향을 확인하고, 검증하는 연구가 진행되어야 할 것이다. 본 연구가 노인 을 위한 작업기반 중재 연구와 개발의 기초 자료로 활용 되기를 기대한다.