서 론

치유농업(agro-healing)은 국민의 건강 회복과 유지·증진을 도모하기 위해 다양한 농업 및 농촌 자원을 활용하 고, 이와 관련된 활동을 통해 심리적, 사회적, 인지적, 신체 적 건강을 증진하며, 동시에 사회적·경제적 부가가치를 창 출하는 산업 및 활동으로 정의된다(Act On Research, Development, and Promotion of Healing Agriculture, 2023). 국내에서는 치유농업(agro-healing), 유럽 등 다른 나라에서는 케어 팜(care farming), 사회적 농업(social farming), 그린케어 팜(green care farming) 등 다양 한 명칭으로 서비스가 시행되고 있으며, 사업 규모 또한 확대되고 있다(Rural Development Administration, 2020). 이러한 농업 기반 서비스는 명칭에 따른 개념적 차이는 존재하나, 본질적으로 농업 자원을 활용하여 정 신적 및 육체적 건강 회복을 목표로 하는 활동이라는 점 에서 공통적이다.

국내에서도 치유농업에 대한 사회적 관심이 높아지면 서 농촌진흥청을 중심으로 다양한 연구와 사업이 활발히 진행되고 있다(Jang et al., 2020; Jeong, Jang et al., 2019). 농촌진흥청의 2022년부터 2026년까지의 제1차 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획에 따르면, 치유농 업 프로그램 개발 및 효과 검증, 치유농업 기반 구축, 사업화 촉진 등을 통해 치유농업의 성장을 지속적으로 지원하고 있다(Rural Development Administration, 2022). 2023년에는 치유농업센터 8개소, 치유농장 육성 10개소, 프로그램 참여자 135천명의 성과가 보고되었고, 추후 치유농업과 관련된 사업의 확대가 가속화될 것으로 전망하고 있다(Rural Development Administration, 2023).

치유농업은 건강 치유, 교육, 재활, 고용, 돌봄 등의 다양 한 영역에서 활용되고 있으며, 아동부터 노인까지 광범위 하게 적용되고 있다(Rural Development Administration, 2020). 치유농업의 효과를 연구한 83편의 논문을 분석한 결과, 치유농업은 사회적, 인지적, 심리적, 신체적, 그리 고 일상생활 능력 등 여러 측면에서 긍정적인 효과를 나 타냄을 확인하였다. 사회적 측면에서는 대인 관계 기술 이 향상되었고, 인지적 측면에서는 학습 능력과 주의력 이 개선되었다. 또한 심리적 측면에서는 우울, 불안, 스트 레스가 완화되었으며, 신체적 측면에서는 운동량과 근육 량의 증가와 일상생활 수행 능력의 향상에도 기여하는 것으로 보고되었다(Jeong, Lee et al., 2019).

최근 다양한 식물, 동물, 곤충, 자연환경이 활용되는 치유농업 프로그램은 발달장애 아동과 그 보호자 모두에 게 정신적·사회적 건강 회복을 지원하는 통합적 접근법 으로 주목받고 있다(Hong & Jung, 2022; Kim, Ryu et al., 2019; Mas et al., 2019; Rural Development Administration, 2020; Wang & Brown, 2014). 발달 장애는 일반적으로 자폐성 장애와 지적 장애를 포함하여 전반적인 발달의 지연으로 인해 적응행동과 일상생활에 서 지속적인 지원이 필요한 사람을 의미하며(Act On Guarantee Of Rights Of And Support For Persons With Developmental Disabilities, 2024; Kim, 2018), 국내 발달장애인 수는 2023년 기준 약 272,524명으로, 앞으로도 꾸준하게 증가할 것으로 예측된다(Ministry of Health and Welfare, 2022; Statistics Korea, 2024). 발달장애 아동은 인지 기능, 사회성, 신체 기능, 문제행 동, 감각 처리 등 다양한 영역에서의 기능적 제한을 겪으 며, 이로 인해 일상생활과 사회적 역할 수행에 어려움을 경험한다(Boulet et al., 2009; Jeong, Lee et al., 2019; Jung et al., 2021; Lee et al., 2016). 치유농업 프로그램은 발달장애 아동의 문제행동 완화, 활동 참여 향상, 긍정적인 정서 경험 증가, 감각 활용 능력 향상에 효과가 있는 것으로 나타났다(Rural Development Administration, 2020; Torquati et al., 2019; Ahn & Moon, 2024). 또한, 치유농업 프로그램은 대부분 그룹 활동으로 진행되기 때문에, 발달장애 아동들은 자연스럽게 다른 사람과의 상호작용 및 언어적·비언어적 의사소통을 경험하고 사회적 기술을 익힐 수 있다(Dubreucq et al., 2022; Fan et al., 2023; Kim, Choi et al., 2019; Miller et al., 2014). 특히, 이러한 효과는 발달장애 아동과 보호 자가 호소하는 어려움을 완화하는데 기여할 수 있을 것으 로 보인다(Ha & Jun, 2022; Rural Development Administration, 2020; Torquati et al., 2019). 그리 고, 치유농장 프로그램은 발달장애 아동뿐만 아니라 보 호자에게도 정서적 안정과 스트레스 완화를 제공하며, 이는 양육 과정에서 보호자가 경험하는 심리적인 부담을 줄이는 데 도움이 된다(Fan et al., 2023; Lopez et al., 2008; Rural Development Administration, 2020). 보호자들은 다른 보호자들과 또는 치유농업 프로그램의 다른 참여자들과 함께 사회적 지지를 형성할 수 있어, 양육 만족도와 웰빙이 향상되는 효과를 얻을 수 있다 (Lopez et al., 2008; Plumb, 2011; Yu et al., 2019).

치유농업 프로그램은 발달장애 아동에게는 감각 경험, 문제행동 완화, 정서적 안정, 사회적 상호작용 기회를 제 공하며, 보호자에게도 돌봄 부담 경감에 기여할 수 있을 것으로 사료 된다. 이에 본 연구는 발달장애 아동과 보호 자를 대상으로 치유농업 프로그램의 적용 효과를 사회적 상호작용, 의사소통, 감각 처리 능력, 보호자의 양육부담 감 등의 변화와 치유농업 프로그램의 만족도를 확인하고 자 한다. 또한 본 연구를 통하여 치유농업 프로그램의 효과에 대한 근거를 마련하고 발달장애인에게 치유농업 프로그램을 효과적으로 제공하는 방법에 대해서 제언하 고자 한다.

연구 방법

1.연구대상자

본 치유농업 프로그램의 적용 효과를 검증하기 위한 연구에 참여한 대상자는 만 10~12세 발달장애 아동 10 명과 그 보호자 10명이었다(Table 1). 연구대상자는 경 기도지역사회서비스지원단, 경기도 복지사업과, 경기도 농업기술원 농촌자원과의 공고문을 통해, 거주지의 행정 복지센터에 방문 신청한 10세 이상의 장애인 등록증을 발급받은 발달장애 아동과 보호자였다. 연구대상자인 발 달장애 아동의 평균 연령은 11.10세로, 남아와 여아의 비율이 비슷하였다. 발달장애 아동들의 장애 등급과 수 준은 장애인 등록증을 기준으로 하였을 때, 발달장애 아 동의 대부분은 자폐스펙트럼장애를 진단받았으며 모두 심한 수준의 장애를 가지고 있었다. 발달장애 아동의 보 호자는 대부분이 어머니로, 연령대는 40대(60%)에서 가 장 높은 빈도를 보였다. 본 연구는 연세대학교 미래캠퍼 스 생명윤리심의위원회(Institutional Review Board, IRB)의 윤리적 검토와 승인을 통해 수행되었다(관리번호: 1041849-202501-SB-014-01).

Table 1.

Demographic Characteristics of Children with Developmental Disabilities and Their Parent

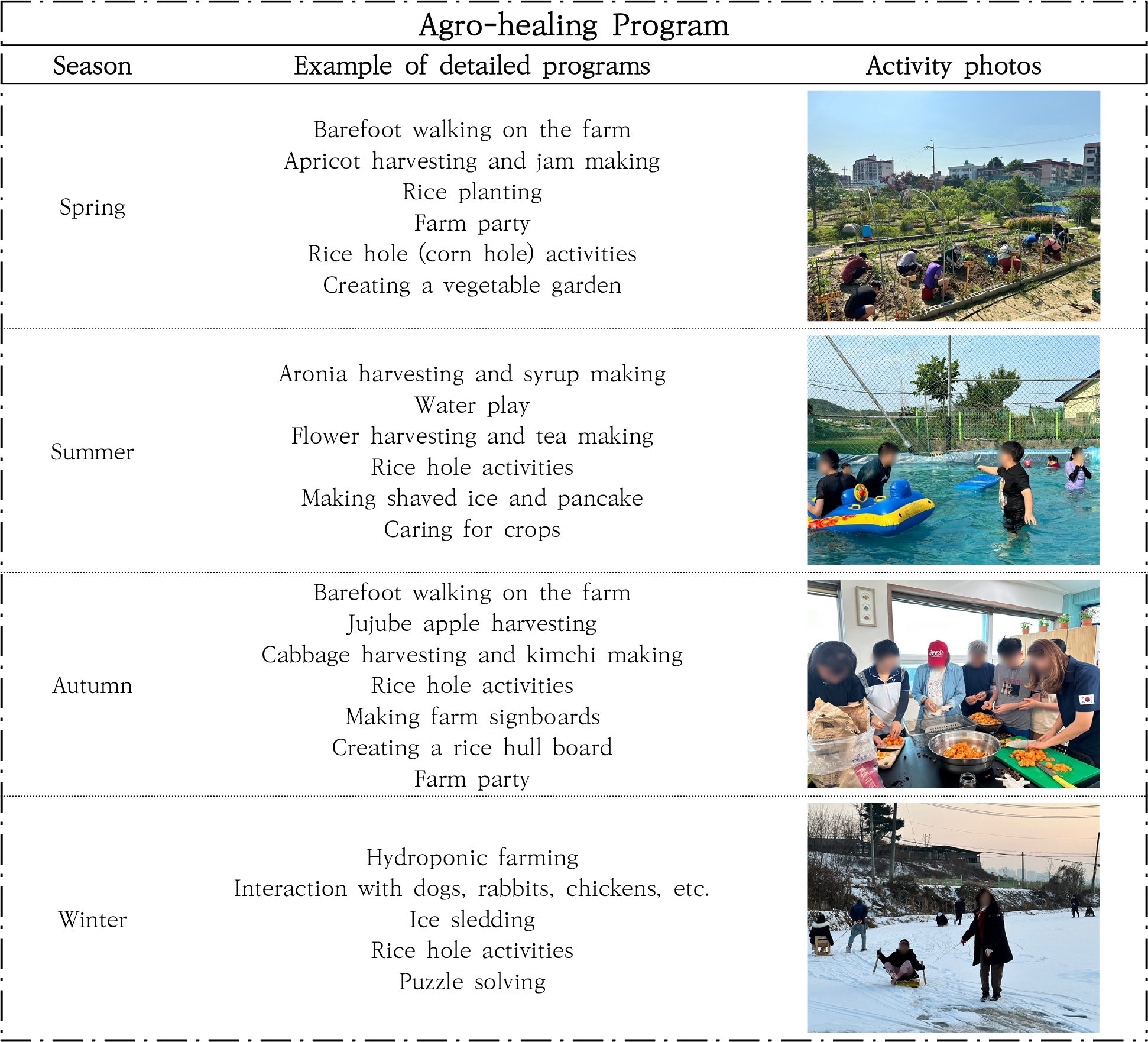

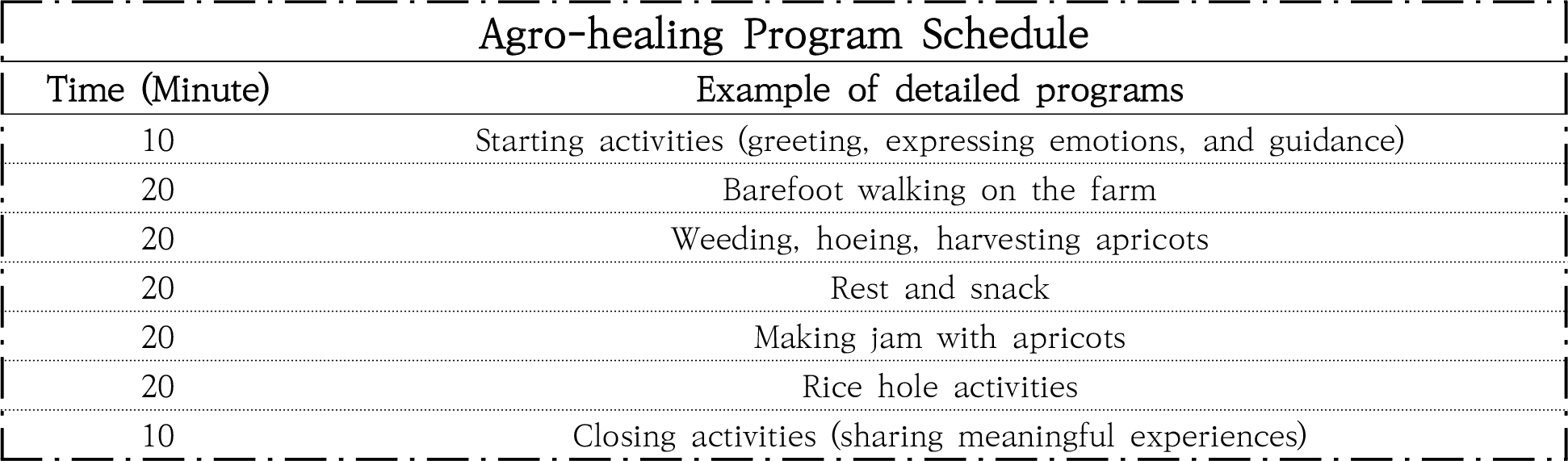

2.치유농업 서비스

치유농업 서비스는 경기도 복지국과 경기도농업기술 원의 협력으로 이천의 치유농장에서 진행되었다. 치유농 업 프로그램은 그룹으로 발달장애 아동과 보호자가 함께 프로그램에 참여하도록 구성되었으며, 2023년 4월부터 2024년 3월까지 12개월간 매주 1회씩, 한 회당 120분 의 세션이 운영되었다. 치유농업 서비스의 계절별 세부 프로그램과 활동사진은 Figure 1에 제시하였고, 프로그 램 진행에 대한 한 회기의 예시는 Figure 2에 첨부하였 다. 치유농업 프로그램은 치유농업사 자격이 있는 치유 농장 대표가 진행하였으며, 프로그램의 구성 및 진행 과 정에 대해서는 작업치료학과 교수 1인과 작업치료사 3인 이 자문을 제공하였다. 치유농업 프로그램은 그룹으로 모든 발달장애 아동과 보호자에게 동일한 프로그램이 제 공되었으나, 아동의 컨디션에 따라 진행자가 더 낮은 단 계의 과제를 제공하거나, 아동의 과제 수행을 위해 보호 자가 더 많은 도움을 제공하거나, 휴식 시간을 더 많이 가질 수 있도록 하여 프로그램을 진행하였다.

3.연구 도구

치유농업 서비스의 효과를 확인하기 위해, 치유농업 서비스 시행 전과 후에 발달장애 아동의 사회성숙도, 대 인 상호작용과 관계, 의사소통, 문제행동, 감각 처리, 보 호자의 양육 스트레스, 프로그램 만족도를 측정하고, 보 호자 대면 인터뷰를 진행하였다. 치유농업 프로그램의 효과 측정은 작업치료학과 교수 1인과 작업치료사 3인이 시행하였다.

사회연령과 사회지수

발달장애 아동의 사회성숙도를 측정하기 위해 사회성 숙도 검사(Social maturity scale, SMS)를 사용하였다. 사회성숙도 검사는 117개 문항으로, 자조, 이동, 작업, 의사소통, 자기관리, 사회화 영역으로 구성되어 있다(Kim & Kim, 1985). 점수가 높을수록 발달장애인의 사회성 숙도가 높음 의미하며, 평가도구의 내적일관성 계수 (Cronbach’s α)는 0.77이다(Jo, 2010).

사회적 상호작용, 의사소통, 문제행동의 빈도와 강도

발달장애 아동의 사회적 상호작용, 의사소통, 문제행 동의 빈도와 강도를 측정하기 위해, ICF를 기반으로 중증 발달장애인의 선별 및 진단을 위해 개발된 평가의 일부 영역을 사용하였다(Park et al., 2018; Woo, 2022). 사회적 상호작용 영역은 전반적 지원(20점 이상), 확정적 지원(17~19점), 제한적 지원(12~16점), 간헐적 지원 (6~11점), 필요시 지원(5점 이하)으로 구분하고, 의사소통 영역은 전반적 지원(19점 이상), 확정적 지원(17~18점), 제한적 지원(12~16점), 간헐적 지원(7~11점), 필요시 지원(6점 이하)으로, 점수가 낮을수록 긍정적인 결과를 의미하며 필요로 하는 지원의 정도가 적다고 해석할 수 있다. 문제행동의 빈도 영역과 강도 영역에서 9점 이상은 전반적 지원, 6~8점은 확장적 지원, 5점 이하는 제한적 지원을 의미한다.

감각 처리

발달장애 아동의 감각 처리 수준을 측정하기 위해 단 축형 감각 프로파일(Short sensory profile, SSP)을 사 용하였다(Dunn, 1999; Kim & Kim, 2001). 감각 프로 파일은 총 38문항으로, 총점이 38~141점이면 deficite difference, 142~154점이면 probable difference, 155~190점은 typical performance로 점수가 낮을수록 감 각에 문제가 있음을 의미한다. 평가도구의 내적일관성 계수는 0.70~0.90이다(Bak et al., 2017).

보호자 양육 스트레스

발달장애인을 양육하고 있는 보호자의 스트레스 수준 의 변화를 측정하기 위해 Relatives’ stress scale (RSS) 를 사용하였다(Greene et al., 1982). 총 15문항으로, 감정적 어려움, 사회적 어려움, 부정적인 감정 영역으로 구성되어 있다. 점수가 높을수록 양육 스트레스의 심각 성 및 빈도가 높음을 나타내며, 평가도구의 내적일관성 계수는 0.93이다(Yang, 2000).

연구 결과

1.발달장애 아동의 사회연령과 사회지수 변화

치유농업 프로그램을 통해 발달장애 아동의 사회지수 가 평균 3.23점, 사회연령이 평균 0.88세 향상하였다 (Table 2). 사회연령은 참여한 발달장애 아동 10명 중 9명에서 향상을 보였고, 사회적 지수는 7명의 아동에게 서 향상된 것으로 나타났다. 이중 사회연령의 향상은 통 계적으로 유의미한 결과를 보였다.

Table 2.

The Effects of Agro-healing Program on Social Age and Social Quotient of Children with Developmental Disabilities

| No. | Social age | Social quotient | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Pre | Post | Diff | Pre | Post | Diff | |

| 1 | 2.91 | 3.56 | +0.65 | 26.87 | 29.67 | +2.80 |

| 2 | 4.30 | 5.20 | +0.90 | 42.66 | 46.17 | +3.51 |

| 3 | 6.75 | 7.75 | +1.00 | 53.28 | 55.93 | +2.66 |

| 4 | 3.44 | 3.81 | +0.37 | 28.08 | 30.49 | +2.41 |

| 5 | 2.50 | 2.95 | +0.45 | 20.97 | 22.45 | +1.47 |

| 6 | 6.38 | 6.25 | -0.13 | 52.42 | 46.68 | –5.74 |

| 7 | 3.38 | 3.81 | +0.43 | 32.91 | 32.29 | –0.62 |

| 8 | 7.00 | 10.90 | +3.90 | 57.95 | 82.32 | +24.37 |

| 9 | 7.00 | 7.67 | +0.67 | 67.18 | 66.26 | –0.92 |

| 10 | 2.68 | 3.25 | +0.57 | 21.88 | 24.28 | +2.41 |

| Average | 4.63 | 5.52 | +0.88 | 40.42 | 43.65 | +3.23 |

| p | < 0.01* | 0.13 | ||||

2.발달장애 아동의 사회적 상호작용, 의사소통, 문제행동 변화

치유농업 프로그램은 발달장애 아동의 사회적 상호작 용의 지원은 평균 4.40점, 의사소통의 지원은 평균 5.50 점, 문제행동의 빈도는 평균 4.30점, 강도는 평균 3.80점 감소하였다(Table 3). 사회적 상호작용과 의사소통 영역 에서 총 10명의 발달장애 아동 중 8명에게서 긍정적인 효과가 나타났다. 문제행동의 빈도와 강도는 통계적으로 도 유의미하게 감소한 것으로 나타났다. 문제행동 빈도 는 10명 중 8명, 문제행동 강도는 9명에게서 긍정적인 효과를 보였다.

Table 3.

The Effects of the Agro-healing Program on Social Interaction, Communication, and Problem Behaviors in Children with Developmental Disabilities

| No. | Social interaction | Communication | Problem behavior | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Frequency | Intensity | |||||||||||

| Pre | Post | Diff | Pre | Post | Diff | Pre | Post | Diff | Pre | Post | Diff | |

| 1 | 55 | 49 | -6 | 78 | 74 | -4 | 35 | 27 | -8 | 29 | 29 | 0 |

| 2 | 37 | 32 | -5 | 59 | 45 | -14 | 11 | 14 | +3 | 10 | 12 | +2 |

| 3 | 47 | 35 | -12 | 58 | 56 | -2 | 21 | 21 | 0 | 21 | 18 | -3 |

| 4 | 24 | 23 | -1 | 41 | 38 | -3 | 15 | 12 | -3 | 15 | 11 | -4 |

| 5 | 31 | 46 | +15 | 53 | 64 | +11 | 37 | 29 | -8 | 37 | 25 | -12 |

| 6 | 48 | 29 | -19 | 54 | 33 | -21 | 24 | 21 | -3 | 22 | 16 | -6 |

| 7 | 37 | 34 | -3 | 73 | 63 | -10 | 29 | 21 | -8 | 24 | 18 | -6 |

| 8 | 32 | 37 | +5 | 30 | 31 | +1 | 12 | 13 | +1 | 11 | 11 | 0 |

| 9 | 28 | 23 | -5 | 39 | 38 | -1 | 23 | 19 | -4 | 20 | 17 | -3 |

| 10 | 59 | 46 | -13 | 79 | 67 | -12 | 43 | 30 | -13 | 43 | 37 | -6 |

| Average | 39.80 | 35.40 | -4.40 | 56.40 | 50.90 | -5.50 | 25.00 | 20.70 | -4.30 | 23.20 | 19.40 | -3.80 |

| p | 0.16 | 0.05 | 0.03* | 0.02* | ||||||||

3.발달장애 아동의 감각 처리 변화

치유농업 프로그램을 통해 발달장애 아동의 감각 처리 가 평균 8.30점 향상하였으나 통계학적으로는 유의하지 않았다(Table 4). 그러나 참여 아동 4명에게 긍정적인 감각 처리 향상이 있었다.

Table 4.

The Effects of Agro-healing Program on Sensory Processing of Children with Developmental Disabilities

| No. | Sensory processing | ||

|---|---|---|---|

| Pre | Post | Diff | |

| 1 | 121 | 92 | -29 |

| 2 | 109 | 97 | -12 |

| 3 | 72 | 169 | +97 |

| 4 | 101 | 90 | -11 |

| 5 | 121 | 117 | -4 |

| 6 | 82 | 79 | -3 |

| 7 | 111 | 102 | -9 |

| 8 | 55 | 59 | +4 |

| 9 | 95 | 113 | +18 |

| 10 | 94 | 126 | +32 |

| Average | 96.10 | 104.40 | +8.30 |

| p | 0.94 | ||

4.보호자의 양육 스트레스 변화

보호자의 양육 스트레스는 총점이 평균 6.30점 감소하 였다(Table 5). 세부 영역인 감정적 어려움은 평균 1.70 점, 사회적 어려움은 평균 2.80점, 부정적인 감정은 평균 1.80점 감소하였으나 통계학적으로 유의하지는 않았다. 감정적 어려움은 보호자 총 10명 중 6명, 사회적 어려움은 8명, 부정적인 감정은 7명에게서 긍정적인 효과를 보였다.

Table 5.

The Effects of the Agro-healing Program on Parenting Stress

5.보호자의 치유농업 프로그램 만족도

치유농업 서비스에 대한 보호자의 전반적인 만족도는 매우 높은 것으로 나타났다(Table 6). 서비스 만족도, 시간 만족도, 시설 만족도, 서비스 흥미도는 5.00점 만점 에 평균 4.90점이고, 재참여 의사와 타인에게 추천은 5.00점 만점에 5.00점이었다. 자유로운 의견에는 치유 농업 프로그램이 매우 만족스러웠으며 지속적으로 프로 그램에 참여하고 싶고, 아쉬운 점으로는 치유농업 프로 그램이 날씨에 영향을 많이 받는 점이 아쉽다고 하였다.

6.대면 인터뷰

보호자 대면 인터뷰에서 치유농업 프로그램을 통해 아 동의 자조활동(옷 입기, 식사 등) 참여가 증진되었으며, 또래와의 상호작용 및 의사소통에서 긍정적인 변화를 보 였다고 응답하였다. 예를 들어, 아이들이 서로 친밀도가 증가하여 협동 활동이 가능해지고, 친구를 의식하거나 찾는 모습이 나타났으며, 명확한 의사 표현이 증가하였 다. 또한, 자해나 폭력적 행동의 빈도와 강도가 감소하였 으며, 일부 보호자는 촉각 및 청각 감각에 대한 예민한 반응이나 감각 추구 행동이 줄어들었다고 보고하였다. 아동의 기능이 증진되고 참여가 늘어나면서 보호자들은 치유농업 프로그램의 효과를 확인하였고, 그로 인해 양 육 스트레스가 감소하였다고 하였다. 특히, 아동이 프로 그램에 참여하는 동안 보호자들은 개인적인 시간을 가질 수 있어 긍정적으로 평가하였으며, 그룹 활동을 통해 다 른 보호자들과의 정보 공유 및 상호 지지를 통해 양육의 어려움을 해결하고 심리적 안정을 얻을 수 있었다고 응답 하였다.

치유농업 프로그램의 좋았던 점은 또래와의 상호작용, 자연 속에서의 활동, 다양한 활동에 참여, 자유롭고 안전 한 환경, 운영진이라고 응답하였다. 치유농업 서비스로 모인 또래 친구들과 함께 어울리면서 사회성이 향상되며 타인에게 관심을 보이는 긍정적인 변화가 나타났고, 아 동이 자연 속에서 흙과 식물을 만지고 동물을 관찰하는 등 계절에 맞는 다양한 활동이 제공되어 아이들이 흥미를 느끼며 적극적으로 참여할 수 있었던 부분이 좋았다고 응답하였다. 또한, 치유농업 서비스의 운영진들이 아동 들을 따뜻하게 대해주며 사랑으로 교육하고, 다양한 활 동을 준비해주어 아이들의 성장이 촉진된 것 같다고 하였 다. 아쉬웠던 점은 날씨의 영향을 받는 부분이 아쉬웠다 고 응답하였다. 치유농업의 특성상 프로그램 대부분이 야외에서 진행되어, 날씨의 영향으로 너무 춥거나 더운 날에는 활동에 제약이 생기게 되고, 비나 눈이 너무 많이 오는 날에는 기대했던 프로그램이 진행될 수 없는 부분이 아쉽다고 하였다.

고 찰

본 연구는 발달장애 아동과 그 보호자를 대상으로 한 치유농업 프로그램의 적용 효과를 검증하고자 하였다. 치유농업 프로그램은 발달장애 아동의 사회연령과 사회 지수, 의사소통 향상에도 일부 도움이 되었으며, 문제행 동 빈도와 강도의 감소에도 효과가 있는 것으로 나타났 다. 또한 통계학적 유의성은 검증되지 않았지만, 치유농 업을 통해 일부 발달장애 아동의 보호자 양육 스트레스가 완화되었으며, 치유농업 프로그램에 대한 전반적인 만족 도도 매우 높은 것으로 드러났다.

사회적 상호작용과 의사소통 영역에서는 10명의 발달 장애 아동 중 8명의 아동에게서 향상이 보고되었지만, 통계적으로 유의미한 결과를 보이지는 않았다. 그러나 본 연구에 참여한 대상 아동의 장애 정도가 모두 중증임 을 고려할 때 사회적 상호작용 및 의사소통의 일부 향상 은 중증 발달장애 아동에게 치유농업의 적용 가능성을 보여주는 결과라고 할 수 있다. 일반적으로 치유농업 프 로그램은 다양한 식물, 동물, 곤충 및 자연환경 등의 자원 을 이용하여 계절에 따른 생육을 체험할 수 있도록 유연한 프로그램 구성 및 적용이 가능하다(Rural Development Administration, 2020). 즉 식물을 심고, 가꾸고, 수확 하고, 수확한 채소를 이용한 다양한 활동은 참여자들은 성취감을 높이고, 이를 통해 자아존중감, 자아효능감, 자 기표현, 사회적 상호작용 등에서 긍정적인 효과가 있는 것으로 보고되었다(Hwang, 2006; Jo, 2004; Law, 2002; Park & Kim, 2010; Teh et al., 2024; Yu et al., 2023). 본 연구에서도 사계절 동안 제공된 다양한 식물 과 동물 관련 치유농업 활동에의 참여는 아동에게 의미 있는 기회를 제공하고, 또래 아동 및 부모와 함께 하는 활동들이 사회연령 및 일부 참여 아동의 의사소통 향상에 기여했음을 시사한다.

치유농업 프로그램은 발달장애 아동들이 상호작용하고 의사소통할 수 있는 자연스러운 환경을 제공할 수 있다 (Kim, Ryu et al., 2019; Lee et al., 2013; Sin & Lee, 2010). 본 치유농장 프로그램에서는 아동 및 보호자에게 주말농장과 같이 개인의 밭이 제공되었는데 씨앗을 심고, 식물이 잘 자라도록 관리하는 활동들을 통해 아동과 보호 자는 함께 공동의 목표를 이루기 위해 협력하고 소통해야 했으며, 활동 시 어려움이 있는 다른 가족들에게 서로 도움을 주면서 자연스럽게 상호작용하는 경험을 할 수 있었다. 또한, 수확한 작물을 요리해서 다른 사람과 함께 나누는 경험은 아동에게 성취감을 얻고, 긍정적인 상호 작용 및 의사소통의 경험이 되었을 것으로 사료된다. 이 러한 경험을 통해 발달장애 아동들은 자연스럽게 상호작 용의 즐거움을 경험하고, 의사소통 능력을 확장되었을 것이다(Dubreucq et al., 2022; Fan et al., 2023; Hambidge, 2017; Nevil & Beela, 2023). 그러나 참여 대상자의 수가 적고, 모든 대상자의 의사소통 향상에는 효과를 보이지 않았기 때문에 본 연구의 결과를 일반화하 는 데 한계가 있다.

발달장애 아동에게 치유농업 프로그램은 문제행동 감 소에 긍정적인 효과를 보였으며, 통계적으로 유의미하였 다. 보호자는 대면 인터뷰에서 문제행동 중에서도 자해 나 폭력적인 문제행동이 감소하였다고 보고하였다. 치유 농업 프로그램은 자연환경에서 진행되는 활동으로 발달 장애인이 정서적 안정감을 느끼며 불안과 긴장을 완화하 고 감정을 조절하는데 긍정적인 효과가 있는 것으로 보고 되었는데(Fan et al., 2023; Rural Development Administration, 2024; Torquati et al., 2019), 이러 한 효과가 문제행동 완화에 중요한 역할을 했음을 시사한 다. 본 연구에서의 치유농업 프로그램은 2시간 동안 그룹 활동으로 진행되었는데, 그룹 활동을 통해 발달장애 아 동들은 자연스럽게 또래 및 보호자와 상호작용하고, 선 호도에 따라 자유로운 과제 참여의 정도를 존중해 주었기 때문에 부정적인 행동 등이 완화되었을 것으로 보인다 (Dubreucq et al., 2022; Fan et al., 2023; Kim, Ryu et al., 2019; Miller et al., 2014). 이는 치유농업 프로 그램이 발달장애 아동들이 자연스럽게 사회적 상호작용 과 의사소통을 경험할 수 있는 적합한 환경임을 시사하지 만, 중증 발달장애 아동을 위해서는 프로그램을 보완할 필요가 있다. 예를 들어, 치유농업 프로그램 안에서 발달 장애 아동이 자연스럽게 또래와 함께 협력하거나 역할 분담이 필요한 그룹 과제와 같은 활동들을 포함하고, 장 기적인 프로그램의 참여를 통해 아동들이 지속적으로 사 회적 기술을 연습하고 강화할 수 있도록 맞춤형 프로그램 의 개발이 필요할 것으로 사료된다(Ha et al., 2025).

치유농업 프로그램 적용 후 발달장애 아동 일부에게서 감각 처리의 긍정적인 변화가 관찰되었지만, 통계적으로 유의미한 결과가 나타나지는 않았다. 치유농업 프로그램 은 자연 속에서 다양한 감각적 자극을 경험할 수 있는 활동들로 구성되어 있는데, 익숙한 환경에서 반복적인 감각에 대한 경험들이 발달장애 아동의 감각 처리에 긍정 적인 영향을 주는 것으로 보고되었다(Gundogdu et al., 2023; Li et al., 2019; Liu & Green, 2023). 그러나 본 치유농업 프로그램 적용에서는 기대하는 감각 처리 기능의 향상은 적었는데, 이는 본 치유농업 프로그램이 그룹 형태로 개인의 감각 선호도를 존중한 맞춤형 프로그 램을 운영하기 어려웠기 때문으로 사료된다. 본 치유농 업 프로그램도 선행연구와 같이 작물을 키우고 수확하는 과정에서 흙을 직접 만지는 것과 같은 촉각 자극의 반복 적인 노출을 시도하였지만, 일부 아동의 경우 거부 등의 행동이 있을 때 적극적인 참여를 권유하거나 아동의 특성 에 맞는 재료 선택의 다양성을 제공하는 데 한계가 있었 다. 이러한 결과는 치유농업 프로그램이 발달장애 아동 의 감각 처리에 미치는 영향이 일률적이지 않으며, 아동 의 개별적인 감각 특성에 따라 다르게 나타날 수 있음을 시사한다. 특히, 감각 자극에 대한 반응 방식은 아동마다 상이하므로, 일부 아동은 반복적인 감각 경험을 통해 적 응하고 민감도가 완화되는 반면, 다른 아동은 특정 감각 자극에 대한 부담이 증가할 가능성이 있다는 점에 유의해 야 한다(Dunn, 1999; Elsayed et al., 2022; Morimoto et al., 2021; Patil et al., 2023; Ringold et al., 2022). 따라서 치유농업 프로그램이 발달장애 아동의 감각 처리 에 미치는 영향을 보다 세부적으로 분석하고, 감각 민감 성이 높은 아동에게 적절한 조절 전략을 적용하는 방안에 대한 추가 연구가 필요하다.

치유농업 프로그램은 참여 보호자의 약 70%에서 양육 스트레스를 완화하는 경향을 보였으며, 세부적으로 감정 적 어려움은 60%, 사회적 어려움은 80%, 부정적인 감정 에서는 70%의 보호자에게서 긍정적인 효과가 나타났으 나 통계적 유의성은 없는 것으로 나타났다. 양육 스트레 스 완화에 긍정적인 효과를 보인 보호자들은 치유농업 프로그램을 통해 아동의 긍정적인 변화를 직접 목격하며 양육 스트레스가 완화되었고, 프로그램 진행 중 제공되 는 개인적인 시간은 보호자의 심리적 여유를 확보하는 데 기여하였을 것이다(Hong et al., 2024; Kim, 2022; Lee et al., 2022). 또한, 그룹 활동을 통해 다른 보호자 들과의 정보 공유 및 정서적 교류가 이루어지면서, 양육 과정에서의 어려움을 함께 나누고 해결하는 기회가 되었 을 것이다(Han & Kim, 2021; Kim & Eo, 2021; Lim & Kim, 2014; Lee & Oh, 2021). 그러나 본 프로그램 적용 후 통계적 유의성이 나타나지 않았기 때문에 치유농 업 프로그램이 보호자의 양육 스트레스 완화에 효과가 있는지는 추가 연구가 필요하며, 보호자 지원 프로그램 과 연계하여 보다 체계적인 양육 지원 방안을 마련할 필 요가 있다.

발달장애 아동을 양육하는 보호자는 치유농업 프로그 램에 매우 높은 만족도를 보였다. 특히 또래와의 상호작 용, 계절에 맞는 다양한 활동, 운영진의 전문성과 따뜻한 태도 등을 긍정적으로 평가하였다. 이러한 만족도는 프 로그램이 발달장애 아동과 보호자 모두에게 심리적 안정 과 긍정적 경험을 제공했다는 점에서 기인한 것으로 보인 다. 그러나, 날씨에 따른 활동의 제약은 아쉬움으로 제기 되었는데, 이는 실내에서도 진행 가능한 의미 있는 다양 한 활동들을 추가하거나 날씨에 따라 유연하게 대체할 수 있는 프로그램 설계가 필요함을 시사한다. 전반적으 로, 보호자는 프로그램에 대한 재참여 의사를 강하게 표 명하였는데, 이는 치유농업 프로그램이 발달장애 아동과 그 가족을 위한 효과적인 중재 방안으로 자리 잡을 가능 성을 보여준다.

본 연구는 치유농업 프로그램이 발달장애 아동과 보호 자에게 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여주었지만, 몇 가 지 제한점이 있다. 첫째, 본 연구는 표본의 크기가 상대적 으로 적고 특정 지역에 한정되어 있어 결과를 일반화하는 데 한계가 있다. 다양한 지역과 환경에서 연구를 진행하 고, 더 많은 발달장애 아동과 보호자를 포함한 후속 연구 가 필요하다. 둘째, 사회적 상호작용과 의사소통의 효과 를 질적으로 확인했음에도 불구하고, 이를 정량적으로 평가할 체계적인 도구의 보완이 필요하다. 특히, 장기적 인 효과를 확인할 수 있는 추적 연구를 통해 치유농업 프로그램이 지속 가능한 변화를 가져오는지 검토할 필요 가 있다.